Le 28 juillet 1915, les États-Unis débarquent officiellement pour « rétablir l’ordre » dans la première République noire de l’histoire. Vingt ans d’occupation s’ensuivront, sans résoudre les fractures profondes du pays, ni réparer le fardeau hérité de la dette imposée par la France en 1825.

Par Jeanne Lafont

Une République fondée dans la défiance mondiale

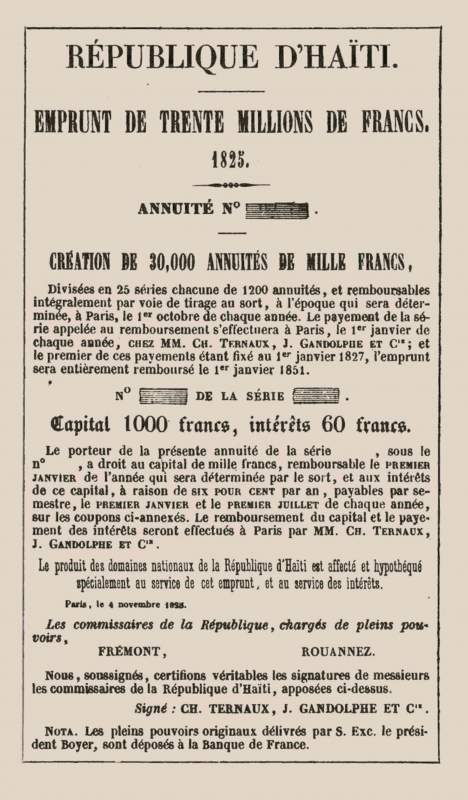

Le 1er janvier 1804, après une guerre d’indépendance sans équivalent, Haïti devient la première République noire du monde moderne, née d’une révolution d’esclaves victorieuse. Ce triomphe fait trembler les puissances esclavagistes, qui refusent de reconnaître la jeune nation. La France, ex-puissance coloniale, ne reconnaît son ancienne colonie qu’en 1825, en échange d’un accord léonin : le président Jean-Pierre Boyer accepte de verser à Paris une indemnité de 150 millions de francs or, censée compenser les pertes subies par les anciens colons.

Pour s’en acquitter, Haïti contracte des prêts auprès de banques françaises, plongeant dès ses origines dans une spirale d’endettement. La somme sera ramenée à 90 millions en 1838, mais cette « dette de l’indépendance », dénoncée aujourd’hui comme un chantage néocolonial, absorbe pendant plus d’un siècle l’essentiel des recettes de l’État haïtien, notamment les droits de douane. Le développement du pays est ainsi étouffé dès sa naissance.

Crise institutionnelle et brutalité politique

À ce fardeau historique s’ajoute une instabilité politique chronique. Entre 1911 et 1915, sept présidents se succèdent à la tête du pays, souvent renversés par des coups d’État sanglants. La rivalité entre une élite urbaine mulâtre et une paysannerie majoritairement noire structure les tensions sociales. Le 27 juillet 1915, le président Vilbrun Guillaume Sam, confronté à des troubles grandissants, fait exécuter 167 prisonniers politiques. La population se soulève. Le chef de l’État est lynché et son cadavre exhibé dans les rues de Port-au-Prince.

Le lendemain, le croiseur américain USS Washington mouille dans la rade de la capitale. Le soir même, les troupes de marines débarquent, prennent position dans les lieux stratégiques. Officiellement, il s’agit de protéger les citoyens et les intérêts américains, mais l’intervention s’inscrit dans une stratégie plus large de contrôle régional, dans le cadre de la politique de « bon voisinage » que les États-Unis affinent dans les Caraïbes.

Une tutelle assumée

Washington ne trouve parmi les élites locales aucun partenaire jugé crédible. La Maison Blanche impose un protectorat de fait, sans en dire le nom. Philippe Sudre Dartiguenave, président du Sénat, est installé à la tête de l’État par les Américains. En 1918, une nouvelle Constitution est rédigée sous la supervision d’un jeune sous-secrétaire à la Marine : Franklin Delano Roosevelt. Le texte autorise notamment les étrangers à posséder des terres haïtiennes, une première depuis l’indépendance.

L’armée nationale est dissoute. Une gendarmerie, encadrée par des officiers américains, est chargée de maintenir l’ordre. Dès 1918, une insurrection éclate dans le nord du pays. Charlemagne Péralte, figure charismatique de la résistance paysanne, prend la tête des « Cacos ». En 1919, il est trahi, capturé, exécuté, puis photographié, son cadavre ligoté sur une porte : une mise en scène d’intimidation qui choque jusque dans la presse américaine. La répression est féroce : plus de 3 000 insurgés sont tués.

Développement sous contrainte

Les marines sécurisent l’île pour les entreprises américaines, qui s’installent dans l’agriculture et les infrastructures. Plantations de sisal, de coton, installations portuaires, banques, compagnies de transport : l’économie locale passe sous contrôle étranger. La gourde est arrimée au dollar. Les douanes, source essentielle de revenus, sont administrées par les États-Unis. Les travaux d’aménagement — routes, écoles, dispensaires — sont financés par l’État haïtien… et intégrés à sa dette.

ˆSi l’occupation introduit certains éléments de modernisation, elle le fait sous contrainte, sans légitimité populaire, et sans s’attaquer aux causes profondes de la crise haïtienne. Le régime de travail forcé instauré dans les campagnes, les violences racistes de certains officiers, l’assimilation méprisante des élites mulâtres à la masse paysanne noire alimentent une hostilité croissante à l’encontre de l’occupant.

Un retrait sans bilan

Le 21 août 1934, le président Franklin D. Roosevelt ordonne le retrait officiel des troupes américaines. Il l’accompagne d’un discours de rupture avec les interventions militaires unilatérales, amorçant sa « Good Neighbor Policy ». Mais à leur départ, les marines laissent un pays affaibli, traumatisé, et toujours étranglé par la dette. Aucun mécanisme de réparation n’a été envisagé. La dette imposée par la France en 1825, jamais remise, aura constitué le socle silencieux d’une longue série de dépendances.

Un siècle plus tard, Haïti reste l’un des pays les plus pauvres du continent américain. Et l’héritage de l’occupation américaine, tout comme celui de la dette coloniale française, continue de hanter l’histoire d’un peuple dont l’émancipation fut systématiquement combattue