La traite transatlantique et l’esclavage colonial constituent un crime contre l’humanité. Plus de 12 millions d’Africains furent déportés vers les Amériques entre le XVIᵉ et le XIXᵉ siècle, réduits en « biens meubles » par des textes comme le Code Noir. Comme le rappelait Aimé Césaire, il s’agissait d’une « chosification » de l’homme au service de l’accumulation capitaliste.

Mais l’histoire antillaise ne saurait se limiter à ce traumatisme.

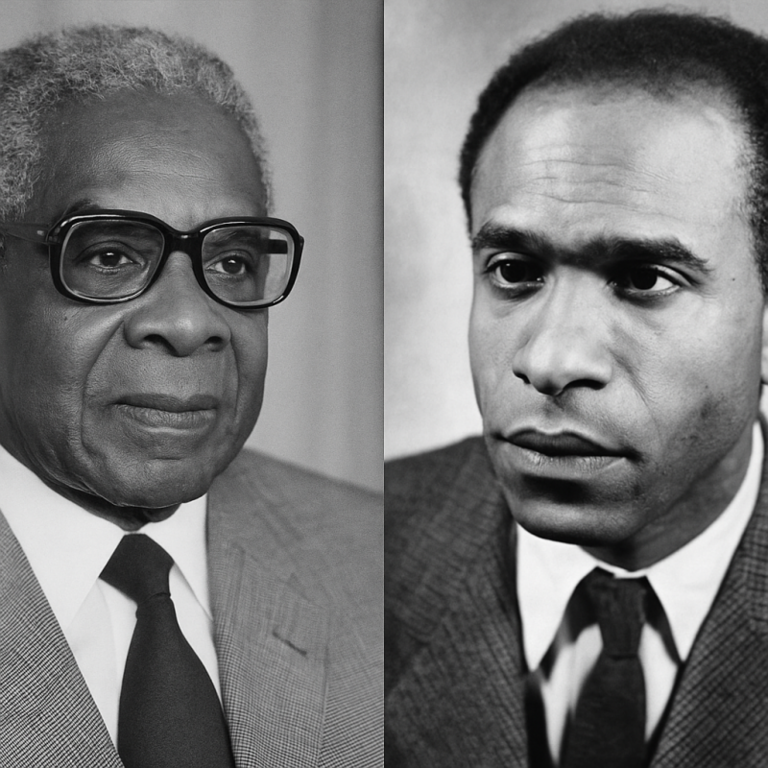

De l’abîme est né un peuple nouveau, créole, qui a inventé une langue, une culture et un imaginaire singuliers. Édouard Glissant l’a montré : la créolisation est une mise en tension, parfois douloureuse, mais créatrice d’un univers imprévisible et universel.

La mémoire de l’esclavage, pour être féconde, ne peut se figer dans la rancune.

Elle doit être dite dans toute sa complexité, incluant la responsabilité des colons européens mais aussi la participation de certaines chefferies africaines. Elle ne doit pas nourrir la haine sélective, mais servir de levier de responsabilité. Frantz Fanon l’avait averti : la libération passe par la construction d’un sujet nouveau, qui ne se définit pas seulement par rapport à l’oppresseur.

D’autres peuples l’ont compris.

L’Allemagne après la Shoah, l’Afrique du Sud après l’apartheid, le Rwanda après le génocide ont choisi la vérité, la justice et parfois le pardon, pour refuser l’enfermement dans la vengeance. Ces exemples rappellent que la mémoire ne doit pas paralyser, mais ouvrir l’avenir.

Assumer la mémoire de l’esclavage, c’est choisir de vivre debout. Comme l’écrivait Césaire : « Il y a au bout du petit matin ce désir obstiné de vivre. » Tel est le défi des Antilles : transformer l’héritage du crime en un projet de société juste, digne et universel.

Gérard Dorwling-Carter