Trente-six ans après l’attentat du DC-10 d’UTA qui fit 170 morts, les ramifications diplomatiques et financières du régime Kadhafi continuent de hanter la politique française. Au cœur des soupçons : les liens entre la Libye, Nicolas Sarkozy et le silence imposé aux familles des victimes. Parmi elles, la Martinique n’a pas été épargnée : le commandant de bord, Jean-Hervé Raveneau, était un pilote martiniquais respecté.

Un drame aérien devenu affaire d’État

Le 19 septembre 1989, le vol UTA 772, reliant Brazzaville, N’Djamena et Paris, explose en plein vol au-dessus du désert du Ténéré, au Niger. 170 personnes périssent, dont 54 Français. L’enquête établit rapidement qu’une bombe placée dans la soute a provoqué l’explosion.

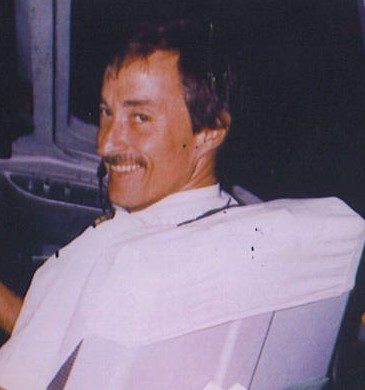

Aux commandes se trouvait le commandant Jean-Hervé Raveneau, pilote d’origine martiniquaise, figure d’excellence de la compagnie UTA. Son nom reste associé à ce drame comme symbole du professionnalisme et du courage des personnels navigants ultramarins.

L’instruction, menée par les juges antiterroristes français, aboutit à la mise en cause de six agents libyens, membres des services de renseignement de Mouammar Kadhafi, dont Abdallah Senoussi, chef du renseignement militaire et beau-frère du dirigeant libyen. En 1999, la Cour d’assises de Paris condamne les six accusés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité.

L’indemnisation et la réhabilitation diplomatique de la Libye

Après des années de négociations, la Libye reconnaît sa responsabilité en 2004 et verse 170 millions de dollars aux familles des victimes. Mais ce dénouement juridique précède un tournant politique : la réintégration internationale du régime Kadhafi, soutenue par Paris et plusieurs capitales occidentales.

Sarkozy, la réconciliation et le soupçon

Entre 2005 et 2007, Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur puis président, négocie directement avec Tripoli. Sous sa présidence, la libération des infirmières bulgares, la signature de contrats d’armement et nucléaires, et la venue de Kadhafi à Paris en décembre 2007 marquent le retour officiel de la Libye dans le concert des nations.

Pour Eva Joly, ancienne juge d’instruction, ces accords ont été conclus au prix du silence sur la vérité judiciaire du vol UTA 772 et sur le sort des familles. « C’est un naufrage médiatique. L’argent libyen a financé une campagne présidentielle française, pendant qu’on pactisait avec les commanditaires d’un attentat terroriste ayant tué 170 innocents », déclarait-elle en 2025.

Les enquêtes judiciaires en France

À partir de 2011, la justice française ouvre une information judiciaire sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. Les investigations de Mediapart et de magistrats français révèlent l’existence possible de transferts d’argent depuis Tripoli vers l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, sous la supervision d’Abdallah Senoussi.

En mars 2018, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne et recel de fonds publics étrangers. Le procès principal est attendu en 2025-2026, alors que plusieurs témoins clés, dont des anciens dignitaires libyens, sont désormais décédés.

Mémoire et justice oubliée

Les familles des victimes, dont celles du commandant Raveneau, regrettent que la mémoire des disparus ait été instrumentalisée au profit d’intérêts diplomatiques. La question demeure : la France a-t-elle sacrifié la vérité sur l’autel de la realpolitik ? Pour nombre d’observateurs, le dossier UTA 772 symbolise la fragilité morale de l’État face aux enjeux d’influence et de pouvoir.

au financement libyen : les ombres du pacte Sarkozy-Kadhafi

Trente-six ans après l’attentat du DC-10 d’UTA qui fit 170 morts, les ramifications diplomatiques et financières du régime Kadhafi continuent de hanter la politique française. Au cœur des soupçons : les liens entre la Libye, Nicolas Sarkozy et le silence imposé aux familles des victimes. Parmi elles, la Martinique n’a pas été épargnée : le commandant de bord, Jean-Hervé Raveneau, était un pilote martiniquais respecté.

Un drame aérien devenu affaire d’État

Le 19 septembre 1989, le vol UTA 772, reliant Brazzaville, N’Djamena et Paris, explose en plein vol au-dessus du désert du Ténéré, au Niger. 170 personnes périssent, dont 54 Français. L’enquête établit rapidement qu’une bombe placée dans la soute a provoqué l’explosion.

Aux commandes se trouvait le commandant Jean-Hervé Raveneau, pilote d’origine martiniquaise, figure d’excellence de la compagnie UTA. Son nom reste associé à ce drame comme symbole du professionnalisme et du courage des personnels navigants ultramarins.

L’instruction, menée par les juges antiterroristes français, aboutit à la mise en cause de six agents libyens, membres des services de renseignement de Mouammar Kadhafi, dont Abdallah Senoussi, chef du renseignement militaire et beau-frère du dirigeant libyen. En 1999, la Cour d’assises de Paris condamne les six accusés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité.

L’indemnisation et la réhabilitation diplomatique de la Libye

Après des années de négociations, la Libye reconnaît sa responsabilité en 2004 et verse 170 millions de dollars aux familles des victimes. Mais ce dénouement juridique précède un tournant politique : la réintégration internationale du régime Kadhafi, soutenue par Paris et plusieurs capitales occidentales.

Sarkozy, la réconciliation et le soupçon

Entre 2005 et 2007, Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur puis président, négocie directement avec Tripoli. Sous sa présidence, la libération des infirmières bulgares, la signature de contrats d’armement et nucléaires, et la venue de Kadhafi à Paris en décembre 2007 marquent le retour officiel de la Libye dans le concert des nations.

Pour Eva Joly, ancienne juge d’instruction, ces accords ont été conclus au prix du silence sur la vérité judiciaire du vol UTA 772 et sur le sort des familles. « C’est un naufrage médiatique. L’argent libyen a financé une campagne présidentielle française, pendant qu’on pactisait avec les commanditaires d’un attentat terroriste ayant tué 170 innocents », déclarait-elle en 2025.

Les enquêtes judiciaires en France

À partir de 2011, la justice française ouvre une information judiciaire sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. Les investigations de Mediapart et de magistrats français révèlent l’existence possible de transferts d’argent depuis Tripoli vers l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, sous la supervision d’Abdallah Senoussi.

En mars 2018, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne et recel de fonds publics étrangers. Le procès principal est attendu en 2025-2026, alors que plusieurs témoins clés, dont des anciens dignitaires libyens, sont désormais décédés.

Mémoire et justice oubliée

Les familles des victimes, dont celles du commandant Raveneau, regrettent que la mémoire des disparus ait été instrumentalisée au profit d’intérêts diplomatiques. La question demeure : la France a-t-elle sacrifié la vérité sur l’autel de la realpolitik ? Pour nombre d’observateurs, le dossier UTA 772 symbolise la fragilité morale de l’État face aux enjeux d’influence et de pouvoir.

Jean-Paul BLOIS