Économie et gouvernance | Par Jean-Paul BLOIS

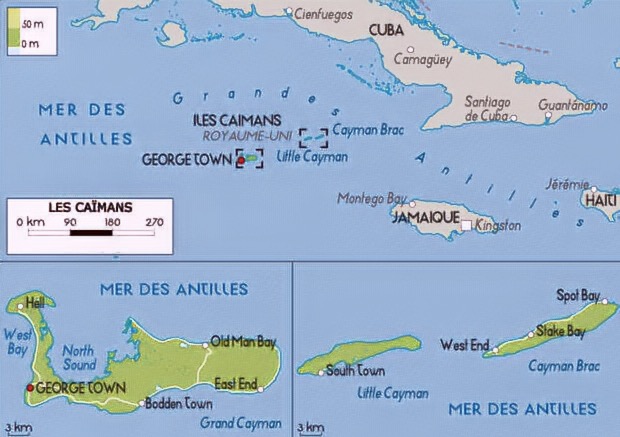

La comparaison peut surprendre : la Martinique, région française d’outre-mer de 355 500 habitants, et les Îles Caïmans, territoire britannique d’environ 88 000 habitants, affichent des niveaux de dépense publique par habitant très proches — autour de 17 000 à 18 000 US$ par an. Mais derrière cette apparente similitude se cachent deux architectures économiques et institutionnelles radicalement différentes.

Cayman : l’autonomie fiscale et la prospérité des services financiers

Le gouvernement caïmanais a dévoilé début novembre un plan de dépenses record de 2,5 milliards CI$ sur deux ans, soit environ 3 milliards US$, pour la période 2026-2027. Les dépenses annuelles atteignent ainsi 1,5 milliard US$ en 2026 et 1,55 milliard US$ en 2027, l’équivalent de 17 000 US$ par habitant.

Ce budget, qualifié de « transformateur » par le Premier ministre André Ebanks, privilégie l’éducation (17 % des crédits), la santé (13 %) et le logement. Il prévoit également un accroissement des droits de timbre sur les propriétés de luxe et des redevances pour les services financiers, afin de générer 172 millions US$ de recettes nouvelles.

Fait notable : cette richesse publique repose quasiment exclusivement sur des ressources internes.

Les Îles Caïmans, juridiquement sous souveraineté britannique, ne reçoivent aucune subvention directe significative de Londres. Le Royaume-Uni n’intervient que sur des segments précis : sécurité, gouvernance financière, protection de l’environnement ou climat (programmes Darwin Plus, Blue Belt, etc.), pour des montants marginaux au regard du budget total.

Martinique : la dépense publique portée par la solidarité nationale

À 1 600 kilomètres plus au sud-est, la Martinique vit une réalité budgétaire très différente. La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) affiche pour 2025 un budget de 1,457 milliard €, soit environ 1,57 milliard US$. Rapporté à la population, cela représente 4 400 US$ par habitant pour les seules finances territoriales.

Mais l’essentiel des moyens publics martiniquais provient de la France et de l’Union européenne. Si l’on intègre les transferts de l’État (salaires des fonctionnaires, dotations, investissements), les prestations sociales et de santé versées par la Sécurité sociale, ainsi que les fonds européens (FEDER, FSE+, FEADER, etc.), la dépense publique totale bénéficie au territoire à hauteur d’environ 6 à 6,7 milliards US$ par an.

Cela équivaut à 17 600 à 18 800 US$ par habitant, un niveau comparable à celui des Caïmans — mais fondé sur une solidarité budgétaire exogène.

Deux modèles, deux dépendances

| Indicateur (2026) | Martinique | Îles Caïmans |

| Population | 355 500 hab. | 88 000 hab. |

| Dépenses publiques totales | 6,3 à 6,7 Md US$ | 1,5 Md US$ |

| Dépenses par habitant | 17 600 – 18 800 US$ | 17 000 – 17 600 US$ |

| Source principale de financement | France + UE (transferts, Sécu, dotations) | Recettes propres (fiscalité indirecte, services financiers) |

| Aide de la puissance tutélaire | Structurelle et massive | Marginale et ciblée |

| Autonomie de gestion fiscale | Limitée | Très élevée |

Deux philosophies économiques caribéennes

Les deux territoires témoignent d’un haut niveau de développement relatif, mais selon des logiques inverses.

• Les Îles Caïmans misent sur la liberté fiscale, l’attractivité économique et la discipline budgétaire, avec un endettement limité à 8,5 % du PIB. Leur modèle repose sur une administration resserrée et une régulation adaptée aux capitaux internationaux.

• La Martinique, à l’inverse, bénéficie de la protection d’un État-providence européen, qui assure un haut niveau de services publics (éducation, santé, retraites), mais limite son autonomie budgétaire. Le modèle garantit la stabilité sociale, tout en posant la question de la capacité d’initiative locale.

Au-delà des chiffres : deux dépendances complémentaires

En définitive, Cayman dépend du marché mondial, tandis que la Martinique dépend de la France et de l’Europe. L’une est autosuffisante mais vulnérable aux chocs externes ; l’autre est protégée mais dépendante d’un système centralisé de transferts publics. Dans les deux cas, la question de l’équilibre entre autonomie, solidarité et soutenabilité reste au cœur du débat caribéen.