Correspondance, Nicolas MONTARD.

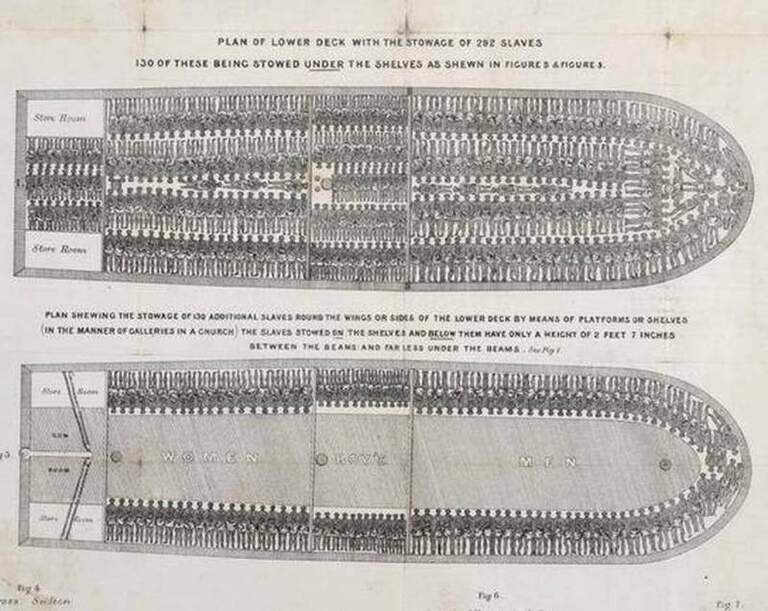

Cette gravure, c’est celle du Brooks, un bateau négrier de Liverpool de la fin du dix-huitième siècle qui emmenait des esclaves d’Afrique aux Antilles. Diffusée sous plusieurs formes et en différentes versions à partir de 1789, elle « demeure une des images les plus reconnaissables de l’histoire de la culture de l’imprimé, assurent Nicholas Radburn et David Eltis, dans Esclavages, représentations visuelles et culturelles matérielles, paru chez CNRS Éditions en 2024. On peut la comparer à d’autres images qui ont incarné une cause au-delà des frontières, comme la photographie de Phan Thi Kim Phuc, la petite Vietnamienne de 9 ans, essayant d’échapper à une attaque au napalm » en 1972.

L’abolition en marche

L’histoire de cette représentation s’inscrit dans le mouvement pour l’abolition de l’esclavage, qui débute outre-Manche dans les années 1770. La Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, soit la Société pour l’abolition de la traite, souhaite montrer au public les conditions de la traversée de l’Atlantique, appelée le Passage du Milieu. Mais comment rendre les choses évidentes alors que peu de personnes, même liées à ce commerce esclavagiste, n’en saisissent pas l’inhumanité ? Il fallait « donner au spectateur une idée des souffrances des Africains lors du Passage du Milieu », écrira plus tard l’abolitionniste Thomas Clarkson.

Lire aussi : Voici l’histoire de ces héros discrets et parfois oubliés qui ont lutté pour abolir l’esclavage

L’idée sera donc d’effectuer une reconstitution, en repartant des mesures de bateaux relevées par le capitaine de marine Robert Parrey pour le Parlement Britannique. Il s’agit bien d’une reconstitution, avec toutes les inexactitudes qu’elle comporte. Le Brooks, parfois écrit Brookes,est un peu plus grand que la moyenne des bateaux négriers : 30,38 mètres de long pour 8,10 de large, et 1,68 mètre de hauteur entre deux ponts (contre 26,20 mètres de long sur 7,30 de large et une hauteur entre ponts de 1,57 en moyenne).

Le document se base sur les prescriptions du Dolben Act : votée en 1788, cette loi réglementait le nombre de captifs selon le tonnage du bateau, il s’agit donc des conditions de transports selon cette loi. En réalité, le Brooks avait déjà convoyé jusqu’à 740 malheureux ! Mais même avec ces inexactitudes, on comprend en effet mieux l’inhumanité de la traite. « Entre deux planches, la hauteur de 83 cm permettait à un homme petit de s’asseoir et à un grand de se tenir sur les coudes. Mais la largeur allouée à chacun, entre 40 et 43 cm, obligeait la plupart à se tenir sur le côté, plutôt que sur le dos », rappelle le site de décryptage d’images historiques, L’Histoire par l’image .

Onde de choc en France aussi

Cette gravure à la géométrie terrifiante sera diffusée à des milliers d’exemplaires. Pas seulement en Angleterre. En France, aux États-Unis aussi. « Sa diffusion refléta et accrut à la fois l’évolution des mentalités concernant la traite, à un moment où ces pays, à eux trois, contrôlaient plus de la moitié de toutes les expéditions négrières », reprennent Nicholas Radburn et David Eltis.

Dans l’Hexagone, celle-ci intervient à partir du début de la période révolutionnaire, dans la foulée de l’abolition des privilèges et de la déclaration des droits de l’homme, via la Société des Amis des Noirs. Le député Mirabeau devait notamment s’emparer du sujet devant l’Assemblée constituante. Une maquette s’ouvrant par le milieu avait d’ailleurs été réalisée afin de faire prendre conscience aux députés de l’ignominie de la situation. Pourtant, le discours ne sera jamais prononcé.

Mais cette image marquera l’avancée du mouvement vers l’abolition de la traite, puis celle de l’esclavage, elle, obtenue en deux temps en France en 1794 et 1848 et au Royaume-Uni en 1833. Depuis, elle illustre les salles de musées consacrées à l’esclavage.