Du point de vue du colonisé, le clivage droite/gauche en France n’a jamais été qu’une illusion. Derrière les discours d’humanisme ou de grandeur nationale, les deux bords ont participé à la même entreprise de domination. L’histoire coloniale révèle cette continuité, que la guerre d’Algérie a rendue particulièrement visible.

Une maison, deux portes, un même maître

Les débats français opposent sans relâche la droite et la gauche, comme si cette ligne de fracture structurait toute la vie politique. Mais pour le colonisé, cette opposition n’a guère de sens. La gauche s’est drapée dans sa « mission civilisatrice », persuadée d’apporter le progrès à des peuples « en retard ». La droite, elle, a justifié la conquête et l’exploitation au nom de la puissance nationale, du rayonnement et de l’économie. Dans les deux cas, les colonies ont servi de laboratoire à la domination et à la dépossession.

Pour le colonisé que je suis, la maison France a deux portes d’entrée, mais une fois à l’intérieur, le maître des lieux reste le même. Ses intérêts fondamentaux, son récit national, son rapport hiérarchique au monde ne changent pas. Le vrai clivage n’est pas entre la droite et la gauche françaises, mais entre l’État français — toutes tendances confondues — et les peuples qu’il a dominés.

Le même résultat sous des drapeaux différents

Qu’on invoque le « progrès » (à gauche) ou la « grandeur nationale » (à droite), le résultat pour les colonisés fut identique : la dépossession des terres, la négation des droits, l’exploitation du travail et la destruction des cultures. Sous des mots différents, la logique resta la même : civiliser, encadrer, discipliner, rentabiliser.

Cette symétrie trouve sa démonstration la plus crue dans la guerre d’Algérie.

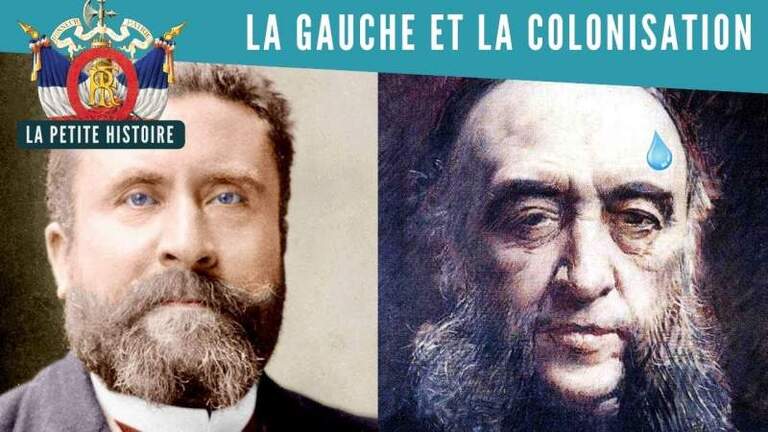

Guy Mollet, Charles de Gaulle : une continuité sous tension

En 1956, le gouvernement de Guy Mollet, socialiste de la SFIO, lança l’intensification du conflit. Il accorda les pouvoirs spéciaux à l’armée et couvrit la généralisation de la torture. Les « libérateurs » de la Résistance devinrent les tortionnaires d’Alger. L’idéalisme républicain s’effondra dans les caves des commissariats.

Puis vint Charles de Gaulle, homme de droite, porteur d’une vision nationale. Son retour ouvrit la voie à l’indépendance, mais au prix d’une guerre encore prolongée et d’épisodes sanglants : exécutions, attentats, massacres, notamment ceux des Harkis abandonnés et des partisans de l’Algérie française regroupés dans l’OAS.

L’un et l’autre gouvernaient au nom de la République, et c’est en son nom que l’on torturait, que l’on censurait, que l’on tuait.

La souffrance comme seul dénominateur

Pour un Algérien, la distinction entre socialiste et gaulliste n’avait pas de sens. La souffrance, elle, ne changeait pas de camp selon les élections. Sous les uniformes ou les discours, c’est le même système de domination qui s’exerçait, avec la même froideur et la même certitude d’agir pour le bien.

C’est pourquoi, du point de vue du colonisé, le clivage droite/gauche ne peut être qu’un décor. Le cœur de la question reste ailleurs : dans la capacité de la France à regarder son passé colonial sans fard, à reconnaître que ses idéaux — liberté, égalité, fraternité — ont souvent été suspendus dès que la peau de l’autre n’était pas blanche.

Jeff LAFONTAINE.