En 2023, 9,8 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 15,4 % de la population. En Martinique, ce fléau social demeure encore plus marqué, révélant les fractures persistantes entre l’Hexagone et les Outre-mer.

L’Insee a confirmé, mercredi, que 9,8 millions de personnes vivaient en France métropolitaine sous le seuil de pauvreté monétaire en 2023, fixé à 60 % du revenu médian. Cela représente 15,4 % de la population, contre 14,5 % en 2022. L’inflation, qui a amputé le pouvoir d’achat des ménages modestes, explique en grande partie cette aggravation.

Dans l’Hexagone, les familles monoparentales, les jeunes et les travailleurs précaires figurent parmi les plus touchés.

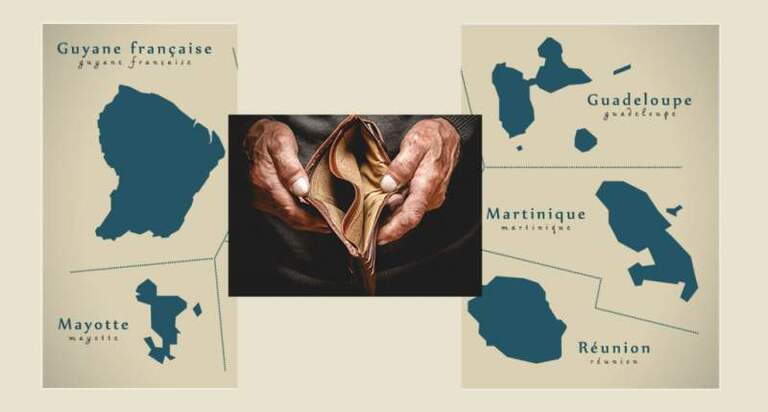

Mais c’est dans les Outre-mer que la pauvreté prend une dimension structurelle.

En Martinique, selon l’Insee, près de 29 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit quasiment le double de la moyenne hexagonale. Le revenu médian y demeure nettement inférieur à celui de la métropole, alors que le coût de la vie y est plus élevé, notamment pour les produits alimentaires importés.

Cette réalité sociale se double d’un contexte démographique particulier : vieillissement accéléré de la population, émigration massive des jeunes diplômés, et poids croissant des minima sociaux dans les budgets publics. Les allocations (RSA, aides familiales, minima sociaux) constituent pour beaucoup de foyers martiniquais une ressource indispensable, dans un marché du travail marqué par un chômage structurellement élevé, oscillant autour de 12 à 13 %.

À l’heure où le gouvernement affirme vouloir « rétablir la soutenabilité budgétaire » et contenir la dépense sociale, ces chiffres rappellent que la lutte contre la pauvreté ne saurait être dissociée des inégalités territoriales.

En Martinique, les syndicats et associations de solidarité alertent sur le risque d’une aggravation de la fracture sociale, si les mécanismes de compensation face à la vie chère et aux handicaps structurels de l’économie insulaire venaient à être réduits.

La pauvreté, à la fois miroir et symptôme des fragilités françaises, impose donc de penser les politiques publiques à plusieurs échelles : nationale, mais aussi ultramarine, où les réalités sociales demeurent singulières et souvent plus rudes.

Jean-Paul BLOIS