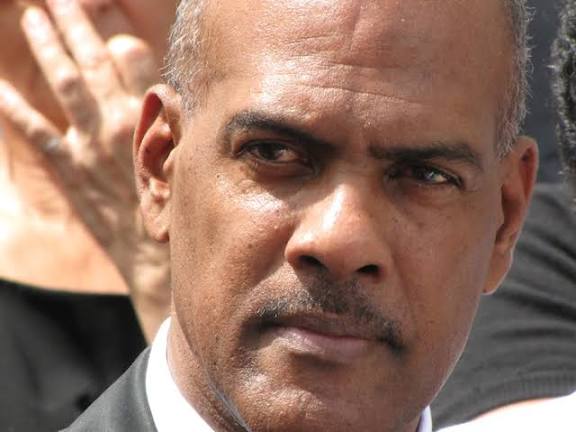

L’annonce du départ de Serge Letchimy du fait de l’affaire dite de la retraite a provoqué un choc politique. Beaucoup y voient l’issue logique d’un dossier qui fragilise son autorité morale. Pourtant, réduire ce moment à un réflexe d’élimination politique serait une erreur. Et si son retrait, présenté comme une évidence, était précisément ce qu’il faudrait éviter ?

La démocratie martiniquaise souffre déjà d’un affaiblissement du débat public, d’une polarisation croissante et d’un renouvellement politique qui ne s’accompagne pas toujours de compétences techniques suffisantes pour affronter des crises de plus en plus complexes : eau, finances, aménagement, santé, sécurité alimentaire, environnement. Dans un tel contexte, la disparition brutale d’un acteur expérimenté risque de creuser davantage le vide institutionnel qui s’installe. Car, conformément à l’adage : « Si l’on sait ce que l’on perd, on ne sait jamais ce que l’on gagne. »

Une mise en cause , si lourde soit-elle en apparence, ne peut effacer à elle seule trente années d’expérience et de savoir-faire. Le droit républicain prévoit des sanctions pénales, s’il le faut, pas une mort politique automatique. Faire de cette décision personnelle une norme — un élu condamné devrait se retirer, intégralement et immédiatement — reviendrait à instaurer une double peine qui n’est écrite nulle part. La démocratie se construit dans le temps long, pas dans la logique expéditive des réseaux sociaux.

Depuis le début de sa carrière, Serge Letchimy a porté des dossiers majeurs : reconstruction post-désastres, politiques culturelles, coopération caribéenne, urbanisme social, négociations européennes. On peut discuter ses choix, ses orientations, son style. On ne peut nier l’expertise accumulée ni les réseaux mobilisés sur des enjeux où la Martinique n’a souvent pas les ressources humaines suffisantes. Partir, c’est aussi laisser orphelins des dossiers stratégiques au moment où s’ouvrent les batailles budgétaires européennes pour le cadre financier 2028-2034.

Il y a enfin une question de cohérence historique. Les grandes figures martiniquaises — Aimé Césaire, Gaston Monnerville, Édouard de Lépine, Alfred Marie-Jeanne — n’ont jamais quitté la scène sur un revers, un doute ou un moment d’affaiblissement personnel. Elles ont choisi leur sortie. Elles ont transmis. Elles sont parties lorsqu’un cap était franchi, non lorsque la tempête secouait la barque. Prendre aujourd’hui congé de la vie politique sous la pression médiatique ou symbolique, ce serait rompre avec cette tradition d’endurance politique.

La question n’est pas de disculper ou de minimiser.

Elle est de savoir si l’intérêt collectif justifie un départ immédiat. À l’heure où la Martinique affronte une transition démographique brutale, une crise sociale durable et des défis institutionnels majeurs, peut-elle se permettre de perdre l’un de ses derniers stratèges politiques formés sur le temps long ? Rien n’empêche Serge Letchimy de prendre du recul, de se mettre en retrait temporairement, de repenser son rôle. Mais quitter la politique serait accepter une lecture univoque de la situation : celle de la culpabilité totale, là où les faits révèlent tout autant un dysfonctionnement plus large du système administratif.

Une démocratie mature ne s’appauvrit pas volontairement.

Elle ne se prive pas de compétences quand elle en manque déjà. Elle ne confond pas sanction judiciaire et effacement politique. Elle sait que la résilience, la capacité à rebondir, la reconnaissance des erreurs et la volonté de transmettre valent parfois plus que les ruptures spectaculaires fondées sur un orgueil mal placé.

La Martinique n’a pas besoin d’un exilé de plus. Notre diaspora en fourmille. Elle a besoin de lucidité, de débat et d’expérience. Et peut-être, au fond, de rappeler qu’un homme ne se réduit jamais à un dossier judiciaire, surtout lorsqu’il a consacré sa vie à servir la collectivité.