https://actualitte.com/

La Fondation Clément est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

Ouverte toute l’année, chacun peut y flâner librement, explorer les centres d’art, plonger dans l’histoire de l’Habitation Clément, ou savourer la palette des rhums de la maison. Des blancs vifs aux vieux charpentés, des cuvées XO et millésimées aux ti-punch déjà prêts, parfumés à la goyave ou agrémentés de fruits, chaque dégustation prolonge l’art de vivre martiniquais. Je confirme : dans la chaleur des tropiques, le plaisir du rhum monte tranquillement à la tête, après une session sous air conditionné…

Avant de quitter le présent, il faut pousser la porte du passé, là où l’histoire de la maison Clément a pris racine, en gardant à l’esprit que cet essor s’est aussi bâti sur l’exploitation et les rapports de domination qui ont marqué la société coloniale.

Aux origines

Comme nous l’explique Célia Sainville, responsable tourisme de l’Habitation Clément,

« tout commence en 1887, quarante ans après l’abolition de l’esclavage, lorsque le docteur Homère Clément rachète le domaine au Crédit foncier, qui l’avait récupéré après une faillite liée à la crise sucrière consécutive à l’abolition ».

Issu de la bourgeoisie afro-descendante montante, il a étudié la médecine en métropole avant de revenir exercer en Martinique, et de s’installer au François, commune paradisiaque s’il en est.

En Martinique, une « habitation » désigne une grande propriété agricole organisée autour de trois composantes : la maison de maître, centre de la vie familiale, les bâtiments d’exploitation, cœur de l’activité de production, et les terres qui assurent la culture de la canne. Ce terme ne renvoie donc pas seulement à une demeure, mais à l’ensemble cohérent qui structure l’économie et l’histoire du lieu.

Engagé dans la vie publique, le maire du François de 1885 à sa mort devient député de la circonscription sud de la Martinique, et figure parmi les rescapés de la catastrophe du Mémorial. En mai 1902, l’éruption de la Montagne Pelée détruit Saint-Pierre en quelques minutes, faisant près de 28.000 morts. Seuls trois survivants sont officiellement recensés, dont le docteur Homère Clément : « Non seulement il en réchappe, mais il participe aussi aux secours », souligne Célia Sainville. Le Mémorial de 1902 – Musée Frank A. Perret, aujourd”hui géré par la Fondation Clément, retrace l’événement. On y découvre objets, photos et noms de plus de 7000 victimes identifiées.

Le docteur Clément vivra sur le domaine avec sa famille jusqu’à sa mort, en 1923. Les héritiers conserveront la propriété jusqu’en 1986, date à laquelle ils la vendent à la famille Hayot. Yves et Bernard Hayot prennent alors la décision de fermer la partie industrielle

: « La famille Clément n’avait plus les moyens de renouveler l’outil de production, il fallait repenser l’avenir du site », précise Célia Sainville.

Si la production de rhum sur place, entamée en 1917, a cessé, la maison Clément poursuit son activité en tant que négociant-éleveur. Le rhum est distillé par des unités partenaires, dans le respect des méthodes traditionnelles du rhum agricole, puis transféré à l’Habitation Clément pour y être vieilli, assemblé et embouteillé sous sa propre marque.

Elle incarne, avec d’autres, « l’exception française » du rhum agricole, produit à partir de pur jus de canne. En 1996, elle obtient l’AOC Rhum Martinique. La même année, plusieurs bâtiments – la demeure principale et ses dépendances – sont inscrits à l’inventaire des Monuments historiques.

Le site de l’habitation présente au public l’histoire de la distillerie et du rhum agricole, tout en conservant les anciens bâtiments et équipements comme éléments de visite. Avec le concours des dispositifs de défiscalisation comme la loi Pons (destiné à encourager l’investissement privé dans ce qui était alors les DOM-TOM, notamment pour la rénovation et le développement touristique), les nouveaux propriétaires ont fait le choix de restaurer l’habitation et de l’ouvrir au public, misant sur la valorisation patrimoniale :

« L’objectif était de le rendre beau, accueillant, tout en préservant son identité », assure notre guide.

Portraits et autres mémoires

Le parc botanique, labellisé « Jardin remarquable » en 2015, rassemble près de 300 espèces végétales tropicales. On y croise caféiers, figuiers maudits, tamariniers, acajous, mombins, et d’imposants palmiers royaux formant une allée majestueuse dans la palmeraie.

« Nous avons quasiment 80 espèces de palmiers différentes, dont le rare palmier élata », précise Célia Sainville.

Des bassins d’agrément, initialement utilisés pour la production du rhum, ont été conservés et intégrés au parcours paysager.

Le parc abrite également depuis 2012 un jardin des sculptures, où une vingtaine d’œuvres contemporaines – signées Thierry Alet, Bernar Venet, Miguel Chevalier, Daniel Buren, Dale Chihuly, Luz Severino, Angela Bulloch, Catherine Ikam… – dialoguent à ciel ouvert avec la nature tropicale.

Ce virage artistique s’amorce en 2011 avec Outre-Mer Art contemporain (OMA), exposition hors site présentée dans l’Orangerie du Sénat et au jardin du Luxembourg.

« Ce projet nous a permis d’inviter des artistes et de les installer dans les murs de l’habitation », nous explique notre guide. L’œuvre produite à cette occasion, Blood du plasticien Thierry Alet, installée en 2012, fut la première des 21 sculptures qui composent aujourd’hui ce parcours.

« Présenter des œuvres monumentales en plein air, c’est déplacer l’art hors de ses cadres pour qu’il s’adresse à tous, sans préalable ni distinction. Des familles, des promeneurs, des visiteurs curieux peuvent y entrer sans codes ni barrières, simplement pour se laisser surprendre », commente notre guide de l’Habitation Clément.

Je la suis, on remonte le chemin vers les bâtiments. Mais avant, un dernier coup d’œil en arrière, à la manière d’Orphée aux enfers.

Elle pointe:

« Là-haut, c’est le tout premier outil de broyage de la canne venu d’Haïti. Il ne fonctionne plus, mais il est conservé et exposé comme pièce historique, témoin des débuts de la production sucrière. »

Je découvre à présent les chais de l’habitation : environ 1500 fûts sont soigneusement entreposés sous les arches en bois et métal du bâtiment conçu pour le vieillissement. « Nous utilisons des fûts neufs, mais aussi des fûts ayant contenu du bourbon américain », partage Célia Sainville. Ce choix n’est pas anodin : il permet de jouer sur les profils aromatiques, selon le degré de chauffe des fûts, leur âge, et l’effet recherché lors de la maturation du rhum. À côté, un champ de cannes à sucre pour se souvenir. Acheminée à dos de mulet du temps où l’on récoltait à la main, elle a ensuite été transportée par camion, avant l’arrivée des récolteuses, machines imposantes semblables à des moissonneuses-batteuses.

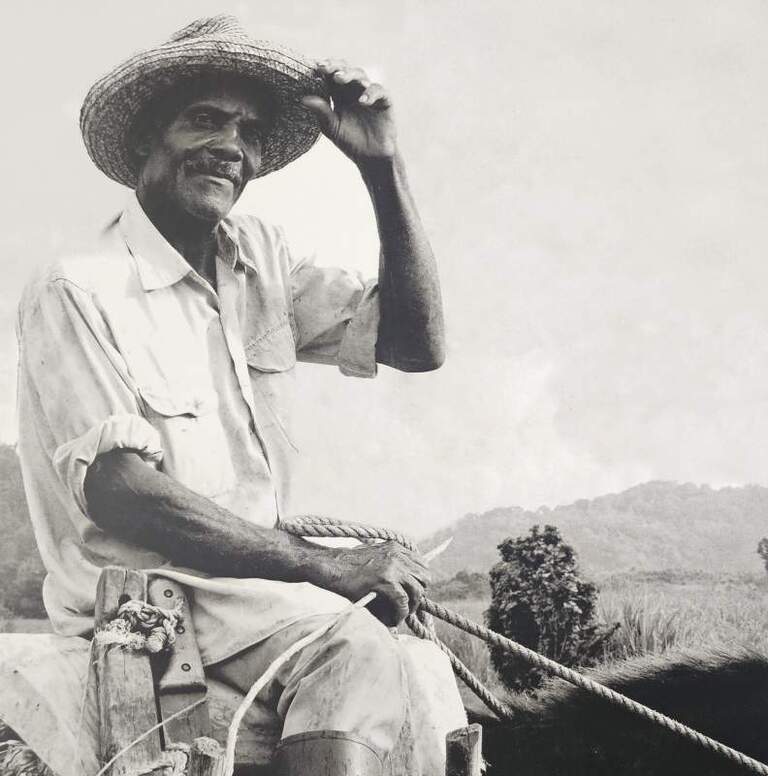

Dans un hangar à la lumière tamisée, les grandes cuves de fermentation quelque peu rouillées témoignent d’un temps révolu. Sur les murs, des portraits en noir et blanc attirent le regard : ils sont issus d’un reportage photographique réalisé au moment de la fermeture de la distillerie. Ils donnent à voir les visages des anciens travailleurs du site. Plus loin, nichée entre palmiers et bougainvillées, une petite maison créole. C’est ici, en mars 1991, que l’Habitation Clément a accueilli un sommet franco-américain réunissant François Mitterrand et le père Bush, peu après la fin de la guerre du Golfe.

Sur le chemin vers la résidence des Clément, apparaît l’un des visages les plus familiers de la Martinique : celui d’Aimé Césaire. Le 17 décembre 2001, il planta un courbaril dans le parc de l’Habitation Clément, au cours d’une cérémonie organisée en son honneur.

Le poète et homme politique choisit cet arbre pour sa « feuille double et pourtant une », y voyant le symbole d’une solidarité essentielle entre les composantes du peuple martiniquais. Un geste hautement symbolique, qui, à l’époque, ne fit malheureusement pas l’unanimité : dans certains milieux intellectuels et militants martiniquais, il fut perçu comme celui d’un leader de la conscience noire « aux pieds des békés ». Dans sa poésie, Césaire a qualifié la canne à sucre de « plante esclave » – symbole à la fois de l’exploitation coloniale et de la résistance du peuple martiniquais.

La maison des Clément constitue aujourd’hui un remarquable témoignage de l’art de vivre créole et techniques architecturales adaptées au climat tropical.

Construite en bois, avec une silhouette caractéristique en “taille de guêpe”, cette demeure antillaise repose sur des principes de ventilation naturelle : les ouvertures, l’agencement des pièces et les matériaux utilisés permettent à l’air de circuler librement, assurant une fraîcheur constante à l’intérieur. La cuisine, autrefois aménagée à l’écart de la maison principale, permettait de prévenir les risques d’incendie liés à l’utilisation du charbon comme combustible.

À l’extérieur, un potager a été reconstitué, en écho aux pratiques vivrières des habitants d’antan. Chaque détail de la demeure – de la machine à écrire au mobilier en bois sombre, des cartes maritimes anciennes aux portraits d’époque – plonge le visiteur dans un quotidien insulaire à la fois bourgeois et enraciné.

On découvre aussi les anciennes écuries, plusieurs cases où logeaient les domestiques, ainsi qu’un espace cultivé avec du manioc. Très présent à l’époque, il était utilisé avant l’arrivée du froment dans l’alimentation.

Mémoire historique de la Caraïbe

Le patrimoine de l’Habitation ne se lit pas qu’à travers ses murs. Il se feuillette aussi dans les archives et les livres rassemblés à la bibliothèque Émile Hayot : plus de 12.000 ouvrages, issus de plusieurs collections réunies dans la seconde moitié du XXe siècle par des érudits, bibliophiles et autres collectionneurs. Ils sont consultables sur rendez-vous avec les archivistes et historiens qui travaillent avec la fondation.

Ces fonds portent sur l’histoire de la Martinique et, plus largement, de la Caraïbe, depuis les récits de voyageurs du XVIIe siècle jusqu’aux travaux universitaires et publications contemporaines. Depuis 2005, elle mène un travail de collecte, de conservation et de mise à disposition de documents liés à l’histoire sociale, économique et culturelle de la Martinique – fonds iconographiques, de bibliothèques patrimoniales, d’archives d’entreprises et de documents privés.

Parmi les dernières acquisitions de la bibliothèque, la biographie d’Aimé Césaire par Kora Véron etLes Jardins d’Aimé Césaire de René Hénane; Un destin d’exception de Jean-Paul Brunet et Gaston Monnerville et la Guyane, de Rodolphe Alexandre.

À ces fonds bibliographiques s’ajoutent les archives liées à l’ancienne activité industrielle du domaine. visant à documenter l’histoire économique et sociale du site et de la famille Clément.

La collection iconographique comporte un corpus de 3058 cartes postales anciennes précisément (et 204 objets ou documents visuels complémentaires), qui couvre une période allant de la fin du XIXe siècle jusqu’à 2001, avec une forte concentration sur les années 1900-1930. Ces images documentent l’évolution des paysages, de l’architecture, des scènes de vie ou des infrastructures locales.

Certains ouvrages et archives numérisés sont également accessibles en ligne, via le portail documentaire de la Fondation ou la plateforme manioc.org, qui fédère plusieurs institutions autour d’une bibliothèque numérique spécialisée sur la Caraïbe, l’Amazonie et le plateau des Guyanes.

Notre guide commente : « En dehors de la simple conservation, ce fonds offre un aperçu des manières dont s’est construite, au fil des décennies, une mémoire érudite de l’île, mêlant regards savants, collections privées et documents issus du terrain. »

Au Paradis, Manuel Mendive et un ti-punch

De la mémoire des archives à l’élan de la création, il n’y a qu’un pas visiblement. Dans le prolongement de ses fonds patrimoniaux, la Fondation Clément ouvre aussi ses portes aux expressions les plus actuelles, offrant à l’art contemporain caribéen un écrin à la mesure de son effervescence.

En 2016, l’Habitation Clément s’agrandit de trois espaces d’exposition à l’architecture contemporaine, imaginés pour dialoguer avec les bâtiments industriels et le parc tropical.

L’ancienne cuverie restaurée, la salle Clément habillée de béton ajouré et la nef en acier inoxydable composent un parcours ouvert aux formes de création caribéenne. 3000 m² et 5 millions d’euros de travaux. « La mission de la Fondation en matière d’arts plastiques et visuels est double : promouvoir les talents de la région et rendre ces formes d’expression accessibles au public le plus large », selon Célia Sainville.

Parmi les expositions marquantes accueillies, Aimé Césaire, LAM, Picasso – Nous nous sommes trouvés, qui rendait hommage au poète en croisant son œuvre avec celle de deux figures majeures de la modernité ; Global Caribbean IV, qui inscrivait la scène caribéenne dans une perspective internationale ; ou encore NEGATALENT de Jean‑Marc Hunt, à la croisée des récits identitaires et des gestes plastiques.

En mettant en lumière des artistes majeurs tels qu’Ernest Bréleur, la Fondation Clément contribue à inscrire l’art contemporain caribéen dans les grandes narrations esthétiques du monde.Depuis 2011, la Fondation Clément a proposé plus de 150 expositions dans tous les domaines de l’art.

En ce moment, et jusqu’au 24 août, un artiste prodigieux est exposé, en la personne de Manuel Mendive. Figure de la scène cubaine depuis les années 1970, il a construit une œuvre singulière, à la croisée de l’art contemporain, de la mémoire africaine et du rituel vivant. Peintures, bronzes, sculptures molles, objets initiatiques, corps peints ou costumes chamaniques : tout, chez lui, participe d’un langage plastique nourri par la Santería et les mythologies yoruba.

Présentée dans les trois salles de la Fondation Clément, l’exposition offre un panorama dense et vibrant, à la hauteur d’un artiste dont le nom peut être prononcé aux côtés de Wifredo Lam ou d’Agustín Cárdenas. Il fait circuler la vie et les esprits dans ses œuvres, on dirait bien, en simple observateur.

En parallèle, jusqu’au 14 septembre, une exposition plus modeste est dédiée à Fred Alie, Martiniquaise, mais « citoyenne du monde ». Ginga, titre de l’expo emprunté au mot brésilien désignant le swing et le balancement du rythme, célèbre la vibration qui unit par-delà les mers. La Pinacothèque, de son côté, accueille jusqu’au 19 septembre les artistes caribéens afin de permettre la mise en relation directe des amateurs et collectionneurs avec les artistes participant à ce marché.

La Fondation Clément ne se limite pas à préserver et exposer, elle édite également ses propres beaux livres. Ils accompagnent les expositions temporaires ou explorent des pans majeurs de l’histoire et de la création caribéennes. Des catalogues d’art contemporain, des monographies d’artistes et des essais sur le patrimoine et la mémoire composent un catalogue éditorial qui entend refléter la diversité et la richesse culturelle du lieu.

À LIRE – La Martinique, championne du monde des auteurs par habitant ?

Notre déambulation dans l’Habitation Clément s’achève au « Paradis », où reposent les rhums les plus précieux. Dans cette fraîcheur boisée, la dégustation révèle toute la richesse aromatique d’un savoir-faire martiniquais, avant, pourquoi pas, de prolonger le plaisir en emportant une bouteille ou un beau livre.

Crédits photo : ActuaLitté

Contact : hb@actualitte.com