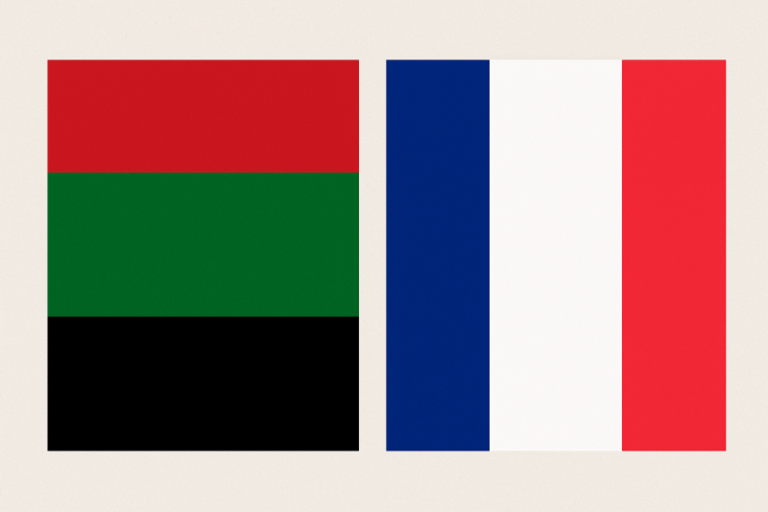

La France hexagonale et la Martinique connaissent des fragilités différentes mais convergentes : fragmentation politique pour l’une, incertitude institutionnelle pour l’autre. Dans les deux cas, la confiance démocratique s’effrite et la gouvernance s’essouffle.

Une France minée par la fragmentation politique

La France hexagonale est aujourd’hui confrontée à une instabilité politique chronique qui se traduit par la fragmentation du paysage partisan et la fragilité des majorités parlementaires. Depuis la disparition du bipartisme, les gouvernements doivent composer avec des alliances précaires, recourir au 49.3 et aux ordonnances pour légiférer, et accepter l’hypothèse constante de la censure.

Cette instabilité n’est pas juridique mais politique, et elle entraîne un coût élevé pour la décision publique : les réformes s’enchaînent sans horizon, souvent défaites ou amendées avant d’avoir produit leurs effets.

La centralisation de l’État accentue encore cette fragilité.

Paris demeure prescripteur, financeur et producteur de normes, mais l’exécution reste confuse et lente. La transition écologique, la santé ou l’éducation en portent la marque : des plans ambitieux existent, mais ils se heurtent à une bureaucratie lourde, à des arbitrages contradictoires et à un déficit de suivi. La France souffre ainsi moins d’un manque d’idées que d’un défaut de priorisation et de capacité opérationnelle.

Une Martinique enfermée dans l’incertitude institutionnelle

En Martinique, l’instabilité est d’une autre nature : elle est d’abord institutionnelle, puis partisane. Depuis des décennies, l’île oscille entre le maintien dans l’article 73 de la Constitution, l’hypothèse d’autonomie sous l’article 74 et des tentatives de compromis qui n’ont jamais abouti. La consultation populaire de 2010 a rejeté l’autonomie, mais le débat n’a pas été éteint, comme l’atteste le Congrès des élus convoqué pour septembre 2025.

Cette incertitude de statut entretient une impression de flou stratégique, qui fragilise la projection à long terme et nourrit la défiance civique. Le taux d’abstention atteint des records, dépassant les deux tiers des inscrits lors des élections territoriales. Les majorités au sein de la Collectivité territoriale de Martinique sont fragiles, souvent recomposées au gré des rivalités de personnes davantage qu’en fonction de clivages programmatiques.

À cette fragilité institutionnelle s’ajoute une dépendance financière. L’octroi de mer constitue la principale ressource, mais il bride les marges de manœuvre et rend les recettes tributaires des importations. La CTM, investie de compétences larges, souffre du carcan parisien et de la rigidité des normes, même dans ses champs de compétences, et aussi d’un déficit d’ingénierie administrative et technique. Les grands chantiers – réseaux d’eau, infrastructures scolaires ou de santé – avancent avec des délais considérables, en raison de procédures de commande publique complexes et de difficultés à mobiliser cofinancements et maîtrise d’ouvrage. Le millefeuille institutionnel, qui articule État, CTM, EPCI et communes, multiplie blocages et confusions.

Deux visages d’une même défiance démocratique

France et Martinique partagent une fragilité commune : la défiance démocratique. Dans les deux cas, l’abstention progresse, nourrie par une perception d’inefficacité de l’action publique. Les gouvernants produisent plans et annonces en série, mais peinent à hiérarchiser, prioriser et évaluer. Le dialogue social se tend, les mouvements de contestation traduisent une rupture entre décideurs et citoyens, et l’information publique est brouillée par la rapidité médiatique. Résultat : une démocratie affaiblie, une gouvernance contestée et des politiques publiques difficiles à conduire dans la durée.

Deux voies pour restaurer la confiance

La différence majeure réside dans la nature des instabilités. En France hexagonale, elles sont essentiellement politiques et partisanes : l’État reste puissant, mais affaibli par l’absence de majorité claire et une centralisation paralysante. En Martinique, elles sont institutionnelles et capacitaires : le statut demeure incertain, les ressources limitées, l’exécution fragile.

La réparation de la gouvernance passera, dans les deux cas, par des preuves concrètes de résultats. La France gagnerait à décentraliser réellement l’exécution et à contractualiser des objectifs opposables. La Martinique, à clarifier son cap institutionnel et à renforcer ses outils d’ingénierie.

L’une et l’autre ne pourront restaurer la confiance démocratique qu’en démontrant, par la mesure et l’évaluation, que la décision publique peut encore produire des effets visibles et durables.

Gérard Dorwling-Carter