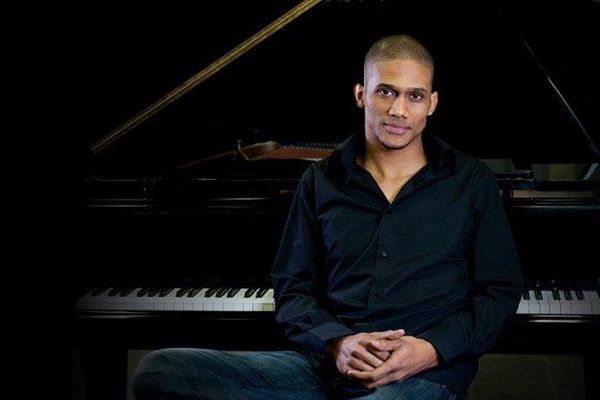

En septembre 2025, le ministère de la Culture a nommé le pianiste et compositeur martiniquais Grégory Privat Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Derrière cette distinction prestigieuse, c’est un parcours singulier qui se dessine : celui d’un musicien qui a su faire dialoguer les héritages caribéens, les codes du jazz et les influences de la musique européenne, imposant sa voix sur les scènes les plus exigeantes.

Né à Fort-de-France, il grandit dans une maison où la musique est omniprésente. Son père, José Privat, pianiste du groupe Malavoi, l’initie très tôt au clavier. La discipline du piano classique forge d’abord sa formation, mais c’est le jazz qui deviendra son langage. Très vite, l’île lui paraît trop étroite pour son appétit musical. Il poursuit ses études en métropole, où il affine son jeu, entre rigueur technique et goût de l’improvisation.

À travers ses albums, Grégory Privat explore une géographie intime où la Martinique n’est jamais absente. Family Tree (2016), salué par l’Académie Charles Cros, inscrit sa trajectoire dans une lignée familiale et culturelle. Les rythmes du bèlè, les pulsations caribéennes, les mélodies héritées des musiques traditionnelles se fondent dans l’écriture jazz, nourrie d’une conscience aiguë des grands maîtres américains et européens. Ses collaborations avec Jacques Schwarz-Bart, Stéphane Belmondo ou Sonny Troupé témoignent d’un goût prononcé pour le dialogue, l’échange et la recherche d’un langage commun.

Privat s’est aussi imposé comme un artiste de scène. Ses concerts, en solo ou en trio, révèlent une présence sobre mais habitée, où le toucher subtil des notes laisse percer une intensité retenue. Le public européen comme caribéen a rapidement reconnu en lui une figure capable de dépasser les frontières de style. Ses passages dans les festivals de jazz de Montreux, Marciac ou Fort-de-France ont renforcé cette stature internationale.

Lors de la remise de l’insigne des Arts et Lettres, l’artiste a exprimé une émotion simple. Il a remercié sa famille et ses proches, mais aussi les clubs de jazz du monde entier qui lui ont permis de grandir, de tester, d’échouer parfois, avant de s’affirmer. Ses mots, empreints d’humilité, ont rappelé que sa réussite n’était pas seulement individuelle, mais qu’elle s’inscrivait dans un réseau de lieux, de musiciens et de publics qui, chacun à leur manière, avaient contribué à son ascension.

Dans la lignée de Canonge et Schwarz-Bart

L’histoire récente du jazz caribéen a vu émerger plusieurs figures qui ont donné à la scène internationale un souffle nouveau. Mario Canonge, pianiste lui aussi martiniquais, a longtemps incarné ce lien entre les rythmes antillais et le jazz moderne. Jacques Schwarz-Bart, saxophoniste guadeloupéen, a apporté une dimension spirituelle et politique, reliant gwoka, funk et free jazz. Grégory Privat s’inscrit dans cette lignée, mais avec un style plus épuré, plus intimiste, presque méditatif. Là où Canonge revendique une énergie incandescente et une virtuosité foisonnante, Privat joue davantage sur la nuance, le silence et la respiration. Là où Schwarz-Bart convoque l’histoire et la mémoire collective, Privat privilégie le récit intime, familial et poétique.

Une réception critique élogieuse

La presse spécialisée a rapidement saisi cette singularité. Jazz Magazine a loué chez lui « une élégance discrète, où chaque note semble choisie pour sa justesse émotionnelle plutôt que pour sa démonstration technique ». DownBeat, référence américaine, a salué « une voix originale du jazz international, capable de transformer des traditions locales en langage universel ». Télérama, pour sa part, a vu dans ses albums « une musique de chambre caribéenne, intime et planétaire à la fois », lui attribuant régulièrement ses fameux « ffff ».

Cette reconnaissance critique, associée aux nominations aux Victoires du jazz et aux distinctions de l’Académie Charles Cros, a conforté sa place parmi les musiciens qui comptent sur la scène contemporaine. Mais elle n’a pas entamé sa modestie : Privat revendique un parcours fait d’expérimentations, parfois d’incertitudes, toujours tourné vers la recherche d’une sincérité musicale.

Une voix singulière du jazz caribéen

Cette distinction entre générations et esthétiques ne signifie pas rupture. Au contraire, elle montre la vitalité du jazz caribéen, capable d’accueillir des approches multiples. En choisissant Grégory Privat, le ministère de la Culture reconnaît une trajectoire qui témoigne de l’évolution du genre : moins militante que dans les années Fanon ou Césaire, moins démonstrative que dans les années de fusion caraïbe-jazz, mais profondément attachée à un art de l’équilibre, entre enracinement et ouverture.

Une place dans la scène mondiale

Dans un contexte où le jazz se redéfinit à l’échelle planétaire, Privat apparaît comme un artiste singulier. Là où un pianiste comme Brad Mehldau travaille les croisements entre jazz et pop, et où Tigran Hamasyan mêle improvisation et traditions arméniennes, Grégory Privat propose une autre voie : celle d’un jazz enraciné dans la Caraïbe, mais qui refuse l’exotisme facile et privilégie l’émotion. Cette posture le place aux côtés de musiciens qui, chacun depuis leur terre d’origine, apportent une nuance nouvelle à un langage universel.

En le nommant Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, la France salue donc plus qu’un parcours individuel : elle reconnaît la contribution d’un pianiste caribéen à la conversation mondiale du jazz. Grégory Privat incarne l’idée que la musique peut être à la fois mémoire et invention, intime et universelle, martiniquaise et mondiale.

Jean-Paul Blois