Une proposition ambitieuse

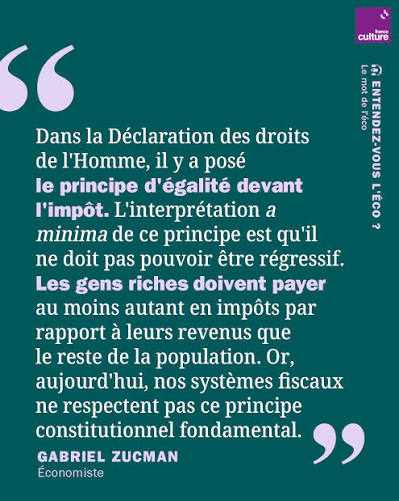

L’économiste français Gabriel Zucman, professeur à l’Université de Berkeley et directeur de l’Observatoire européen de la fiscalité, a récemment défendu la création d’une taxe annuelle de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. L’initiative, qui s’inscrit dans le prolongement des travaux sur la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales, vise à instaurer un prélèvement mondial destiné à financer la transition écologique et à réduire les inégalités croissantes. Selon les estimations avancées par l’économiste, une telle mesure pourrait concerner environ 0,05 % de la population adulte mondiale, soit quelque 60 000 individus, et générer près de 250 milliards de dollars par an.

Les doutes sur la faisabilité

Si la proposition a suscité l’attention des responsables politiques, notamment au sein du G20 qui en a discuté au cours de l’été, son application pratique demeure incertaine. Plusieurs économistes soulignent les obstacles juridiques et techniques : la coopération fiscale internationale reste fragmentée, la définition et l’évaluation homogène du patrimoine posent des difficultés, et les risques de contournement sont élevés. La question de la compétence institutionnelle se pose également : une telle taxe suppose la mise en place d’une autorité mondiale de perception, à l’image de ce qui a été amorcé pour l’impôt minimum de 15 % sur les multinationales adopté en 2021, mais qui peine encore à s’appliquer pleinement.

Entre soutien politique et réserves académiques

Certains gouvernements, comme ceux du Brésil ou de l’Espagne, se sont déclarés favorables à l’ouverture de négociations, voyant dans cette taxe un instrument de justice fiscale et de solidarité internationale. Mais, dans la communauté académique, les réserves dominent. Les critiques portent autant sur la difficulté d’harmoniser les règles d’évaluation des actifs que sur le risque d’une fuite massive des capitaux vers des juridictions non coopératives. D’autres économistes soulignent qu’un prélèvement ciblé sur les ultra-riches pourrait avoir une portée plus symbolique que réellement redistributive si son assiette reste réduite et son recouvrement incertain.

Une idée qui bouscule le débat

Pour Gabriel Zucman, l’important est d’ouvrir un horizon politique nouveau et de montrer que l’imposition des grandes fortunes peut être pensée à l’échelle planétaire. Ses partisans estiment que l’idée, même imparfaite, pourrait servir de levier pour renforcer la transparence patrimoniale et faire progresser la coopération fiscale internationale. Ses détracteurs répliquent qu’il vaudrait mieux consolider les mécanismes existants, tels que l’échange automatique d’informations bancaires ou la taxation minimale des sociétés, avant de s’aventurer dans une réforme aussi ambitieuse.

Entre utopie mobilisatrice et projet techniquement fragile, la proposition du chercheur illustre la tension qui traverse aujourd’hui le débat fiscal : comment concilier efficacité économique, équité sociale et gouvernance mondiale.

Jean-Paul BLOIS