« Je respecte profondément l’identité de chacun et, évidemment, celle du peuple kanak. La reconnaissance de l’identité kanak n’est pas remise en cause : elle est préservée. Telle est la déclaration de Manuel Valls à la suite du refus du FLKNS de participer au processus de changement institutionnel en cours. Par imitation ou par conviction impérative, certains conseillers territoriaux ont prononcé de telles objections à la démarche du Congrès de la CTM

Ces mots, souvent prononcés au sujet de la Nouvelle-Calédonie, révèlent une vérité dérangeante : l’État peut reconnaître l’existence d’un peuple… mais encore faut-il que cette reconnaissance ne soit pas seulement un ornement rhétorique.

En Martinique, la reconnaissance officielle de l’existence d’un peuple martiniquais reste timide, voire inexistante.

Les discours officiels se gardent bien d’employer le mot « peuple », lui préférant « population » ou « habitants », comme s’il fallait neutraliser tout élan collectif qui pourrait nourrir une revendication politique. Et quand, à demi-mot, l’idée est admise, rien n’est mis en œuvre pour que ce peuple « fasse peuple ». Ce d’autant plus qu’il ne montre aucun signe d’une quelconque volonté en ce sens: les défoulements collectifs du carnaval, les Mercury Beach sous psychotropes ne sont pas des actes signifiants

Reconnaître… pour mieux oublier

C’est là toute la contradiction : revendiquer, dans les documents officiels ou dans les arènes internationales, l’existence de peuples ultramarins, tout en refusant d’agir pour que ces peuples puissent se penser, se structurer et agir comme tels. Le tout sous couverture idéologique d’un républicanisme mystificateur …

Diviser pour régner, encore et toujours

La Martinique existe selon une logique qui fragmente : on découpe le corps social en races supposées, en classes sociales opposées, en clivages politiques irréconciliables. Au lieu de bâtir des institutions et des politiques publiques qui fédèrent, on entretient la concurrence des mémoires, la rivalité des intérêts et l’atomisation des solidarités.

Comment « faire peuple » dans ces conditions ?

Comment espérer un consensus sur un pouvoir normatif autonome quand le sentiment d’appartenance commune est sans cesse miné par des fractures organisées ou tolérées ?

Le courage politique qui manque

L’histoire l’a montré : il n’y a pas de grande transformation institutionnelle sans unité populaire. La départementalisation de 1946 a été rendue possible par un consensus large et assumé. Aujourd’hui, au lieu de poser les bases de ce consensus, la Martinique navigue dans un entre-deux : reconnue quand ça l’arrange, niée quand il faudrait s accorder pour obtenir de véritables leviers politiques.

Reconnaître un peuple, ce n’est pas seulement prononcer son nom : c’est créer les conditions pour qu’il puisse se parler, se rassembler, se projeter. Faire les concessions nécessaires…

Tant que cette reconnaissance ne sera qu’un mot creux, le peuple martiniquais restera prisonnier d’un statut où il n’a même pas les moyens de décider pour lui-même.

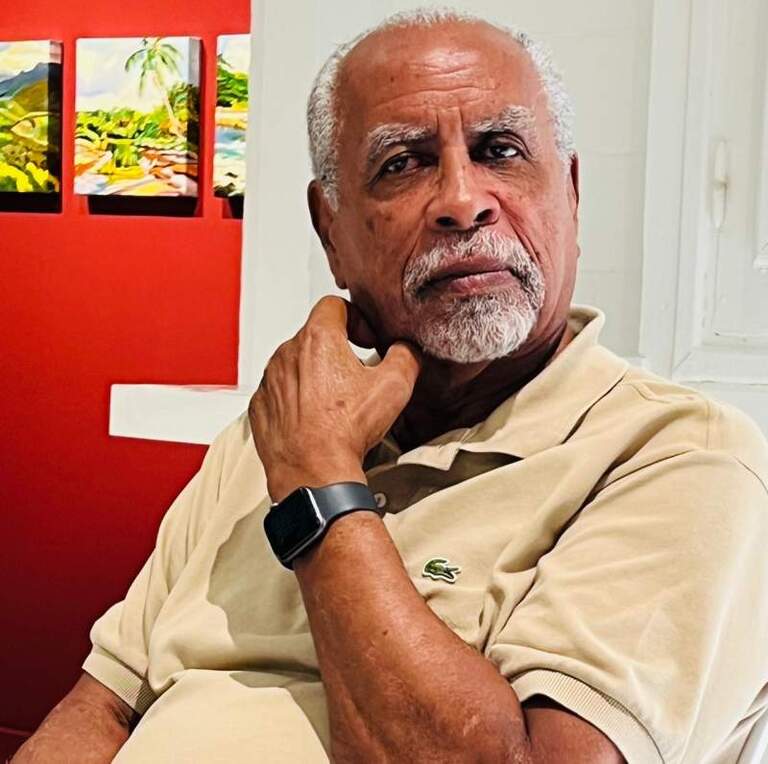

Gérard Dorwling-Carter