Une abstention qui bat des records

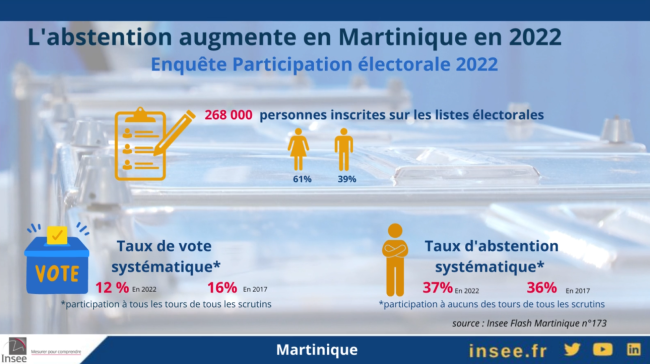

Le 9 juin 2024, seuls 12,3 % des électeurs martiniquais se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen. Ce niveau, historiquement bas, confirme une tendance structurelle : la Martinique se distingue par une abstention massive, quels que soient les scrutins. Aux présidentielles de 2022, la participation avait plafonné à 42,7 % au premier tour et 45,45 % au second, bien en deçà de la moyenne nationale. Aux élections territoriales de 2021, qui déterminent pourtant la composition de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM), le taux de participation n’a pas dépassé 32 % au premier tour et 44 % au second.

Derrière ces chiffres se dessine une question centrale : que signifie cette abstention persistante ? Est-elle un signe d’indifférence, de protestation, d’exclusion ou d’un calcul rationnel ? Et surtout, quelles en sont les conséquences sur les rapports avec Paris et la légitimité des élus locaux ?

L’hypothèse de « l’abstention satisfaite »

Dans les années 1960, certains politologues considéraient l’abstention comme un « vote implicite de confiance » : les citoyens s’abstiennent parce qu’ils sont globalement satisfaits. Cette thèse semble difficilement transposable au cas martiniquais. Loin de traduire une adhésion silencieuse, l’abstention locale s’inscrit dans un contexte de crises multiples : chômage élevé, inflation, inégalités sociales, défiance vis-à-vis des institutions. Seule une petite frange de la population relativement protégée – retraités, salariés stables bénéficiant des mécanismes de solidarité nationale – pourrait correspondre à ce profil d’« abstention satisfaite ».

L’abstention rejet politique

Pour beaucoup, l’abstention martiniquaise relève d’un geste de défiance. Ne pas voter, c’est exprimer que « cela ne sert à rien ». Le rejet se manifeste particulièrement dans les scrutins européens, perçus comme éloignés des préoccupations locales. Mais il s’exprime aussi aux élections territoriales : la CTM, institution née en 2015 de la fusion du département et de la région, est souvent jugée impuissante à transformer le quotidien. Dans ce contexte, l’abstention devient une arme silencieuse : elle sanctionne une offre politique jugée déconnectée et inefficace.

Une fracture sociale et culturelle

Les travaux des politologues Daniel Gaxie, Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen trouvent un écho particulier en Martinique. L’abstention n’est pas seulement un choix : elle est aussi le produit d’inégalités sociales et culturelles. Les jeunes sans emploi, les familles monoparentales, les habitants des quartiers périphériques sont les plus nombreux à se tenir à l’écart des urnes. Leur éloignement des codes politiques, conjugué à une défiance vis-à-vis des élites locales, nourrit un désengagement durable.

À l’inverse, les classes moyennes diplômées votent davantage, ce qui renforce le caractère inégalitaire de la participation électorale. « En Martinique, l’abstention n’est pas neutre : elle reflète une fracture démocratique

Un calcul rationnel d’inutilité

Enfin, l’abstention peut être lue comme un calcul rationnel. L’électeur martiniquais sait que son vote pèse peu sur les grandes orientations : les décisions majeures sont prises à Paris ou à Bruxelles. À quoi bon se déplacer si le pouvoir réel échappe aux élus locaux ? Cette logique, décrite par l’économiste Anthony Downs, éclaire la faiblesse de la participation aux scrutins jugés secondaires.

Des conséquences pour Paris et les élus locaux

Cette abstention massive n’est pas seulement un symptôme : elle produit des effets politiques concrets.

Face à Paris, elle affaiblit le poids des élus martiniquais dans le dialogue institutionnel. Un président de la CTM élu avec le soutien effectif de moins d’un électeur sur cinq apparaît fragilisé : l’État peut relativiser ses demandes d’autonomie ou de financement en invoquant sa faible base électorale. L’argument de la « légitimité insuffisante » est en arrière-plan pour maintenir le centralisme, repousser les réformes et prêter moins d’attention aux demandes des élus.

Pour les élus locaux, le déficit de participation mine leur représentativité. Chaque projet, chaque réforme sont contestés comme n’ayant pas été validé par le peuple. La défiance nourrit un cercle vicieux : moins les élus paraissent légitimes, plus les électeurs s’abstiennent. Dans certains cas, cela conduit à une paralysie de l’action publique, faute de légitimité populaire pour trancher.

Pour la démocratie martiniquaise dans son ensemble, l’abstention fragilise le contrat civique. Ceux qui s’abstiennent le plus – jeunes, classes populaires, habitants des quartiers défavorisés – sont déjà les plus éloignés du pouvoir économique et social. Leur retrait des urnes renforce leur invisibilité politique. L’expression se déplace alors vers d’autres canaux : mouvements sociaux, blocages, explosions inexpliquées de colère.

Un symptôme démocratique

En Martinique, l’abstention est à la fois protestation, exclusion sociale et calcul rationnel de désengagement. Rarement, elle peut refléter une satisfaction implicite. Mais ses conséquences sont claires : elle affaiblit les élus locaux dans leur capacité à négocier avec Paris, alimente la défiance des citoyens et déplace la conflictualité hors des urnes.

Loin d’être une simple statistique, le non-vote martiniquais est devenu un baromètre démocratique. Il interroge la légitimité des élus, fragilise la représentativité des institutions et pose une question vertigineuse : comment repenser la participation citoyenne dans un territoire où, plus qu’ailleurs, le lien entre électeurs et représentants s’effrite ?

Gérard Dorwling-Carter