À l’approche du Congrès des élus, où l’avenir institutionnel de la Martinique sera débattu, une question revient avec insistance : de combien d’argent dispose réellement le territoire ? Entre transferts de l’État, fiscalité locale et fonds européens, les masses financières en jeu sont importantes , mais leur répartition met en lumière la faiblesse du pouvoir budgétaire local.

Le poids de l’État central

La première source de financement reste l’État français. Chaque année, ses dépenses directes en Martinique – salaires des enseignants, forces de sécurité, justice, infrastructures ou hôpitaux – sont évaluées entre 2,5 et 3 milliards d’euros. À cela s’ajoutent les dotations versées aux collectivités locales, de l’ordre de 450 à 500 millions d’euros, via la dotation globale de fonctionnement (DGF), les fonds d’investissement ou des programmes spécifiques.

Cet argent irrigue le territoire, mais reste géré et décidé depuis Paris, limitant la marge de manœuvre de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

La CTM et ses ressources propres

Le budget voté par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) pour 2024 s’élève à environ 1,4 milliard d’euros. Il se répartit principalement entre le fonctionnement autour de 1,04 milliard d’euros à 1,1 milliard d’euros, couvrant principalement les dépenses sociales (RSA, APA, PCH), la masse salariale, la gestion institutionnelle et le remboursement de la dette et Investissement : Les chiffres les plus couramment cités indiquent environ 312 millions d’euros d’investissements réalisés en 2024, bien que le budget initial envisageait des montants plus élevés (jusqu’à 458 millions d’euros budgétés mais partiellement exécutés.

Ses principales recettes proviennent de l’octroi de mer – taxe sur les importations ultramarines, qui rapporte environ 350 millions d’euros (dont 250 M€ pour la CTM) – mais aussi de la fiscalité locale (droits d’enregistrement, taxes foncières, carburant), pour un total estimé à 250 à 300 millions d’euros.

En clair, le « vrai » budget manié par les élus martiniquais ne dépasse pas 1,1 Md€, soit à peine une fraction des flux financiers affectés au territoire.

L’apport européen

L’Union européenne joue également un rôle significatif. Les fonds du POSEI, destinés à soutenir les agricultures ultramarines, injectent chaque année environ 100 millions d’euros en Martinique.

À cela s’ajoutent les programmes FEDER, FSE+, FEADER, Interreg ou Horizon Europe, qui représentent 250 à 300 millions d’euros par an sur la période actuelle de programmation.

Ces crédits visent le développement économique, la formation, l’innovation et la transition écologique. Mais leur gestion reste très encadrée par Bruxelles et Paris, malgré une mise en œuvre locale.

Les prestations sociales : un poids décisif

À côté de ces budgets institutionnels, la protection sociale constitue une masse financière encore plus importante. La CAF a versé 816 millions d’euros en 2024 (RSA, AAH, aides au logement, allocations familiales).

De son côté, l’Assurance maladie couvre près de 1,2 à 1,5 milliard d’euros de dépenses de santé par an, entre remboursement des soins, financement des hôpitaux et interventions de l’ARS.

Ces flux contribuent directement au niveau de vie de la population mais échappent totalement à la gouvernance locale.

Une manne de 6 à 7 milliards d’euros

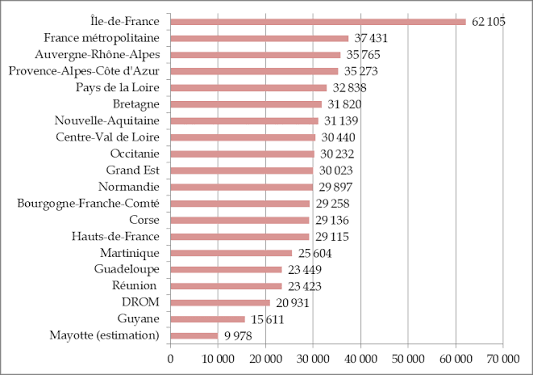

Si l’on additionne ces différentes sources – budget de la CTM, fiscalité locale, transferts de l’État, fonds européens, prestations sociales et dépenses de santé –, la Martinique bénéficie d’un volume global estimé à 6 à 7 milliards d’euros par an.

Mais la part effectivement contrôlée par les élus martiniquais reste faible, autour de 15 % de ce total.

Une autonomie budgétaire encore limitée

Cette situation alimente le débat institutionnel. Les partisans d’un « 73 renforcé » ou d’un passage à l’article 74 de la Constitution soulignent que la dépendance financière vis-à-vis de Paris réduit la capacité d’action locale. Les opposants rétorquent qu’un tel niveau de transferts est le garant des solidarités nationales.

Entre ressources injectées et pouvoir décisionnel, le débat sur l’autonomie budgétaire de la Martinique illustre l’un des nœuds de la réforme statutaire à venir.

Gdc