Alors que les prix ne cessent d’augmenter dans l’ensemble de la Caraïbe, la Martinique reste l’un des territoires où le pouvoir d’achat réel des ménages est le plus fragilisé. L’archipel combine en effet coût de la vie élevé, stagnation des salaires et faibles revenus du travail indépendant, dessinant les contours d’un modèle économique sous tension.

Un coût de la vie supérieur à celui de la “métropole”

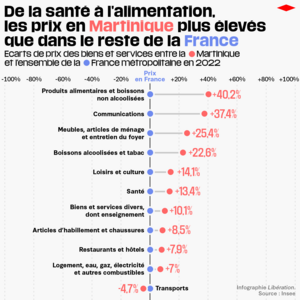

Selon les dernières données de l’INSEE et de l’IEDOM, le coût de la vie en Martinique demeure supérieur de 7 à 12 % à celui de la France hexagonale. Mais sur des postes essentiels, l’écart est bien plus marqué : les prix alimentaires sont en moyenne 38 % plus élevés, les produits d’hygiène, d’entretien ou d’équipement dépassent souvent les tarifs métropolitains de 30 à 50 %, et le carburant et certaines pièces automobiles figurent parmi les plus chers de la région.

Cette cherté s’explique par l’insularité, les coûts logistiques d’importation, l’octroi de mer et la faible concurrence dans la grande distribution, dominée par quelques groupes économiques.

Des revenus moyens inférieurs à la moyenne nationale

Le salaire net moyen en Martinique est estimé entre 1 987 € et 2 324 € par mois, selon le secteur d’activité. Mais le revenu médian (13 335 € par an, soit environ 1 110 € mensuels) reste nettement inférieur à celui de la métropole (19 218 € par an). Près de 40 % des ménages vivent avec moins de 1 090 € par mois pour une personne seule, ce qui place une large partie de la population sous le seuil de vulnérabilité économique.

Les non-salariés : un maillon fragile de l’économie martiniquaise

Les non-salariés représentent 16 % de la population active en Martinique — environ 21 600 personnes. Ils regroupent artisans, commerçants, professions libérales, petits entrepreneurs ou agriculteurs. Pourtant, leur poids économique reste marginal : ils ne génèrent que 5,2 % du revenu disponible total des ménages, selon l’INSEE.

Le revenu d’activité médian des non-salariés martiniquais est évalué autour de 959 € par mois, soit moins de la moitié du salaire moyen d’un salarié. Dans de nombreux cas, ces indépendants cumulent plusieurs activités, ou complètent leurs revenus par des prestations sociales.

« Le tissu économique martiniquais repose sur une poignée d’entreprises solides, mais la majorité des indépendants survivent à flux tendu », résume un économiste de l’IEDOM. « Ce sont pourtant eux qui portent la diversification productive. »

Un pouvoir d’achat sous pression

Cette situation se traduit par un décrochage du pouvoir d’achat : les revenus augmentent lentement, les dépenses contraintes (alimentation, énergie, logement) grimpent plus vite, et les aides sociales compensent partiellement les déséquilibres. En d’autres termes, la base productive réelle – c’est-à-dire la part de la population qui crée de la valeur marchande – se rétrécit. Le modèle repose largement sur la dépense publique, les salaires administratifs et les transferts sociaux venus de France.

Une problématique caribéenne plus large

Ce phénomène dépasse la Martinique. Dans la Caraïbe insulaire, la cherté du panier de la ménagère affecte également la Guadeloupe, la Guyane, ou encore la Dominique et Sainte-Lucie, où l’inflation importée renchérit les biens de première nécessité. Mais la Martinique se distingue par un contraste aigu : un niveau de prix comparable à l’Europe, et des revenus bien plus bas que dans la moyenne française.

Le défi : redonner du souffle à la production locale

Face à cette équation difficile, plusieurs leviers sont identifiés : renforcer la production locale vivrière et artisanale, réduire les coûts d’importation et les marges abusives dans la distribution, accompagner les micro-entreprises dans la formalisation et la montée en gamme, et réévaluer le modèle de soutien public pour cibler davantage la création de valeur. Sans un redressement de la base productive locale, le déséquilibre structurel entre revenus et prix risque de s’accentuer, aggravant la dépendance et la précarisation des ménages.

Article rédigé à partir des données INSEE, IEDOM et DREES (2021–2024). Temps de lecture : 5 min – Source : Rédaction Outremers

Jean-Paul BLOIS