Beaucoup de gens de ma génération gardent probablement en mémoire l’histoire de cette jeune Martiniquaise, speakerine à la télévision nationale au seuil des années 1980. Elle fut la première femme dite « de couleur » à occuper ce poste. De nombreux compatriotes s’en réjouirent, d’autres estimèrent que son parcours tenait à son éclat, sa beauté, voire à des compromissions, ou pire… à des appuis.

Quoi qu’il en soit, c’est avec brio, constance et efficacité qu’elle sut se frayer un chemin, déployant ses talents et franchissant les obstacles pour se faire un nom et une personnalité remarquée, dans un environnement pas du tout conçu pour les Noirs.

Comme tous les Noirs à l’époque

Inévitablement, mes pensées me ramènent à des périodes plus anciennes, évoquant Joséphine Baker et Henri Salvador, qui durent avoir recours à des artifices pour se faire une place : nudité et ceinture de bananes pour la première ; grimaces et pitreries pour le second, avant de pouvoir imposer et faire reconnaître leur véritable talent.

Comme eux, Michèle Maillet eut à subir la discrimination en raison de ses différences évidentes, mais aussi la méfiance, parfois même l’intolérance de certains de ses compatriotes.

Arrêtons-nous là pour parler de sa plume. Car, au-delà de la speakerine, Michèle Maillet nous offre une plume incroyablement efficace, captivante et nourrie de savoirs.

La découverte d’une autrice

La découverte d’une autrice

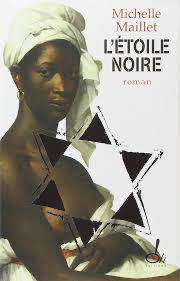

Elle retint d’abord mon attention lors d’une interview sur la télévision Zitata. Puis ce fut notre rencontre au Salon du livre, à l’Habitation Clément. Porté par ses propos et leur profondeur, c’est sans hésitation que j’acquis l’un de ses livres, L’Étoile noire, dont je débutai la lecture le soir même.

L’Étoile noire

Difficile de m’en détacher. Chaque pause était suivie d’une reprise exaltée.

J’y découvris une histoire originale et poignante : celle d’une famille noire martiniquaise — une mère, Sidonie, et deux enfants, Désiré et Nicaise — arrêtés par des Allemands lors de rafles antijuives, capturés, déportés, assimilés aux « anormaux », juifs, Noirs, différents des Aryens, subissant toutes formes d’outrages et d’inhumanités.

Qui peut imaginer que des Noirs, seulement en raison de leur teint, aient subi de telles atrocités ? Oui, on parle des juifs, mais il y avait aussi des Noirs martiniquais.

Plus je lisais, plus je mesurais l’intensité et le caractère vraisemblable de cette histoire.

Mais au-delà de l’histoire, il y a l’écriture : du talent, de la sensibilité, des connaissances, des anecdotes. L’œuvre est puissante. Les images, les descriptions, la chronologie, le suspense, la douleur… Le récit est extraordinairement bien écrit.

Comment cette œuvre, publiée en 1990, récompensée la même année par le prix Bernard-Lecache de la Licra, rééditée en 2006, n’est-elle pas plus connue ? À quand le film ?

Le roman explore en profondeur la déportation des Noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, un aspect tragique trop rarement évoqué. Michèle Maillet décrit ces moments de la Shoah et de la traite esclavagiste sans hiérarchie, dans un style cru, poétique et émouvant.

Une autrice au verbe clair

Une autrice au verbe clair

Je découvre une autrice au verbe clair, poignant, créatif dans ses descriptions, ses métaphores, sa subtilité.

Que n’a-t-on pas dit de négatif sur Michèle Maillet, sans la connaître, sans imaginer sa profondeur et ses épreuves ? Et la voilà : la vraie Michèle, avec un savoir immense, un ancrage culturel d’une richesse inouïe, des descriptions de nos mœurs, de nos traditions, une connaissance aiguisée du pays, de sa flore, de ses pratiques, et une connaissance du monde enrichie par ses multiples expériences.

Elle est aussi dans ces trains de l’exil qui puent la mort, saturés par la décomposition des corps et les excréments. Je suis ébloui, surpris, bouleversé et émerveillé.

Je mesure sa douleur, comme celle d’Ernest Léardée qui, dans son manuscrit La Biguine de l’oncle Ben, évoque la souffrance de l’oubli : « Mon pays m’a oublié alors que j’ai tant fait pour la biguine. »

Il me tarde de lire ses autres livres : Bonsoir faites de doux rêves (autobiographie) et Le Jour où j’ai rencontré Benoît, récit consacré à un esclave devenu premier saint noir canonisé, et Michèle Obama.

Il me tarde de lire ses autres livres : Bonsoir faites de doux rêves (autobiographie) et Le Jour où j’ai rencontré Benoît, récit consacré à un esclave devenu premier saint noir canonisé, et Michèle Obama.

Pour l’instant, je conseille de lire ce chef-d’œuvre L’Étoile noire, qui, porté à l’écran, devrait être un succès planétaire.

Il existe semble-t-il un bureau du film à la CTM. Attendons… à moins qu’un producteur privé ?

Christian Boutant-