Deux siècles après, la gloire napoléonienne continue de briller, mais son ombre reste immense. Derrière l’épopée impériale se cache un crime souvent minimisé : le rétablissement de l’esclavage en 1802. Ni Joséphine ni les circonstances ne peuvent servir d’alibi. Cette décision fut celle d’un homme, motivé par une idéologie raciale et un projet colonial, qui coûta la liberté et la vie à des milliers d’hommes et de femmes.

En mai 1802, Napoléon rétablit l’esclavage dans les colonies où la Convention l’avait aboli en 1794.

Il prétendit plus tard, à Sainte-Hélène, avoir cédé aux pressions des colons et à l’influence de Joséphine. L’argument ne tient pas : l’esclavage n’avait jamais été aboli en Martinique et Joséphine montrait moins de préjugés raciaux que son mari.

Le rétablissement fut un choix personnel, motivé par la volonté de restaurer l’ordre colonial et par une négrophobie assumée. Les instructions données à Leclerc à Saint-Domingue, la répression sanglante en Guadeloupe par Richepance et le Code civil différencié pour Blancs et affranchis s’inscrivent dans une politique cohérente : maintenir la hiérarchie raciale et neutraliser toute autonomie noire.

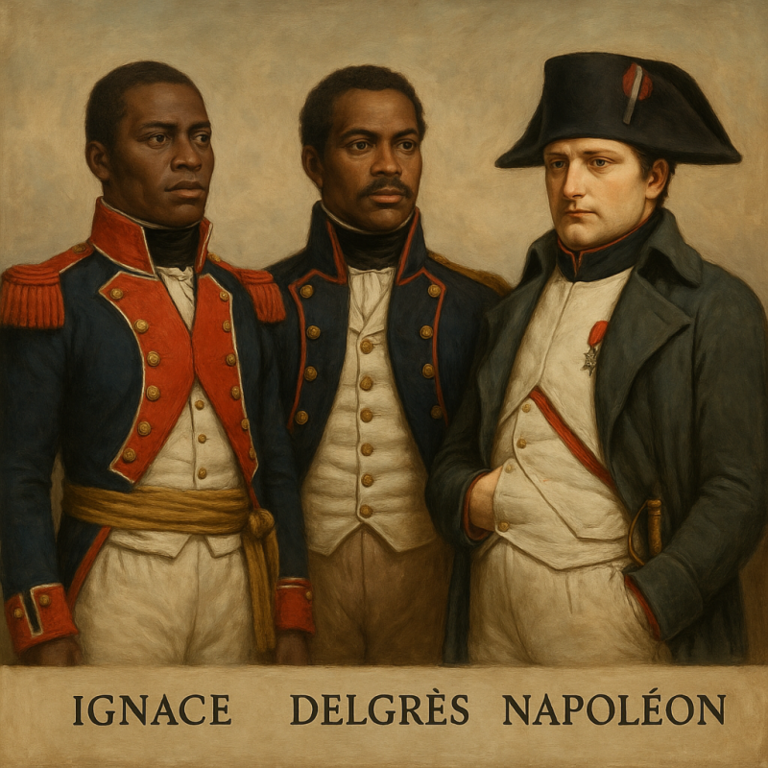

En Guadeloupe, l’explosion de Matouba au cri de « Vivre libre ou mourir » illustre le prix payé. Aujourd’hui encore, la mémoire de Delgrès, Ignace ou Solitude reste marginale. Reconnaître la responsabilité pleine et entière de Napoléon, c’est choisir une mémoire nationale enfin complète et honnête. Gdc