Repéré sur The Conversation.

Nous avons parfois l’impression que le vivant n’a plus de secrets pour nous. Mais à y réfléchir, combien d’espèces connaissons-nous vraiment ? Cent ? Quelques centaines ? Celles que l’on mange, celles que l’on craint ou qui nous dérangent, et celles que nous admirons et nous font rêver.

Les scientifiques ont quant à eux décrit deux millions de taxons en les nommant selon les règles de la nomenclature binomiale établies par Carl Von Linné en 1753.

Parmi les près de deux millions d’espèces décrites, 3 000 sont des virus, 10 000 des bactéries, 135 000 des champignons, 375 000 des plantes et 1,3 million des animaux. Les 27 000 restants correspondent à plus d’une dizaine de lignées bien moins connues regroupant principalement des organismes unicellulaires eucaryotes (c’est-à-dire des organismes dont l’ADN est dans le noyau de la cellule), qualifiés de protistes par Ernst Haeckel en 1866.

Combien en reste-t-il à découvrir ? Quelles sont-elles ? Où se trouvent-elles ? C’est à ces grandes questions que les programmes d’exploration de la biodiversité tentent de répondre.

80 % des espèces encore à découvrir

Si collecter les données pour réaliser l’inventaire des espèces est un exercice chronophage, l’enjeu majeur du travail des taxonomistes est de décrire celles qui sont nouvellement identifiées. Les activités humaines entraînent directement ou indirectement une érosion sévère de la biodiversité, dont l’impact et les conséquences sont en cours d’évaluation par l’IPBES. Le défi actuel est donc de dépeindre la biodiversité avant qu’elle ne s’érode davantage.

Estimer l’ampleur du nombre d’espèces encore inconnues sur Terre est une tâche d’extrapolation complexe et empreinte d’incertitudes. Après avoir annoncé une fourchette variant entre 6 et plus de 100 millions, un consensus semble s’établir au sein de la communauté scientifique autour d’une valeur légèrement en deçà de 10 millions, ce qui revient à dire que 80 % des espèces restent à décrire !

Sur terre, les forêts sont identifiées de très longue date comme des réservoirs de biodiversité, notamment pour les arthropodes (parmi lesquels figurent les insectes, les mille-pattes, les arachnides et les crustacés). Ceux-ci constituent le groupe le plus varié d’organismes, avec près d’un million de taxons décrits. De façon générale, les sols abritent une myriade d’organismes de petite taille dont la diversité des espèces est en cours d’évaluation par des techniques de metabarcoding qui permettent de dénombrer les organismes sur la base d’une séquence de leur ADN.

La diversité marine encore très mal connue

Depuis les eaux douces comme dans les océans, les milieux aquatiques sont aussi des habitats foisonnants mais moins explorés, en raison notamment de la difficulté à y accéder. L’étude des grands patrons de biodiversité a révélé que les espèces marines étaient les plus variées entre les tropiques et que leur richesse s’amenuisait aux hautes latitudes.

Les zones côtières où se concentre l’essentiel de la diversité marine subissent une forte pression anthropique. Elles n’échappent pas pour autant à un déficit d’exploration. La proximité de la terre engendre un hydrodynamisme important (courant, vagues, houle), qui rend l’utilisation de moyens nautiques et d’engins de pêche périlleux et donc la collecte de spécimens particulièrement difficile.

Quand les fonds sont meubles, il est possible d’utiliser des filets et des dragues, mais lorsqu’ils sont rocheux, les engins se heurtent aux aspérités du relief. La plongée scientifique constitue alors une alternative très efficace pour échantillonner ce milieu, mais sa mise en œuvre est limitée en profondeur et dans le temps. Par conséquent, ces techniques n’ont permis d’échantillonner qu’une infime partie des côtes planétaires.

Grandes expéditions et aspirateurs sous-marins

Bien que la faune et la flore marine aient fait l’objet de nombreuses études dès le début du XIXe siècle en Europe et notamment en France, la connaissance des espèces des fonds rocheux comporte encore d’importantes lacunes.

Les explorations historiques ont permis la description des espèces qui ont servi d’échafaudage pour établir des classifications. Il nous apparaît aujourd’hui opportun de poursuivre ces explorations, avec une méthodologie renouvelée.

Le Muséum national d’Histoire naturelle a donc organisé de nombreuses expéditions dans les régions tropicales, à travers des programmes comme Tropical Deep-Sea benthos et « La planète revisitée », qui fouille à travers le monde cinq points chauds de la biodiversité, parmi lesquels la Corse.

Les équipes de terrain déploient désormais des modes d’échantillonnage capables de cibler des taxons dont l’étude a été négligée jusqu’alors. C’est notamment le cas pour les mollusques, les crustacés et les algues. Cette stratégie d’échantillonnage implique d’explorer tous les habitats d’une région donnée afin de maximiser la diversité des espèces récoltées.

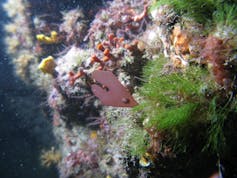

Sur la base des cartographies des habitats marins réalisées grâce à des sondeurs multifaisceaux, les organismes sont récoltés pour chaque lieu au moyen d’aspirateurs sous-marins et de paniers de brossages qui permettent de prélever la faune de taille millimétrique qu’il n’est pas possible de repérer à l’œil nu lors d’une plongée.

Les spécimens sont ensuite rapportés rapidement au laboratoire où ils sont triés par taille et par grand groupe avant d’être photographiés vivants puis fixés (le plus souvent dans de l’alcool) pour leur préservation. À l’issue de l’expédition, tous ces spécimens sont intégrés dans les collections du Muséum et sont étudiés par les spécialistes de chaque groupe. Les données d’occurrence sont versées à l’Inventaire national du patrimoine naturel.

Si une espèce nouvelle est détectée, elle est formellement décrite dans une publication et officiellement reconnue et dénombrée dans le recensement de la diversité. Outre l’impact scientifique, les grandes expéditions constituent un évènement remarquable apte à souligner la valeur patrimoniale de la biodiversité et sensibiliser à l’unicité des territoires prospectés. L’enjeu en parallèle est de toucher un public large par des actions de médiations scientifiques et de communication.

La faune corse passée au peigne fin

J’ai pour ma part participé au premier volet marin de « La planète revisitée » en Corse, qui s’est déroulé en mai 2019. Nous nous sommes consacrés à l’étude du vivant jusqu’à 100 mètres de fond autour du cap Corse et des Agriates, une zone protégée par le statut de Parc naturel marin.

En octobre 2020, la réserve naturelle des bouches de Bonifaciosera à son tour passée au peigne des scientifiques de l’expédition. Une telle mission ne s’improvise pas, le rendez-vous est pris depuis près de deux ans déjà.

Il est désormais temps de préparer le matériel nécessaire qui sera acheminé sur place par container, de réunir une équipe, de solliciter les compétences localement, de réserver transport et hébergement.

Si les conditions sanitaires le permettent, une équipe d’une quarantaine de personnes regroupant des compétences très diverses (marins, pêcheurs, plongeurs, tamiseurs, trieurs, photographes…) travaillera jour et nuit pour recenser les espèces marines du sud de la Corse.