April 19, 2020 1.56pm EDT

Issouf Sanogo / AFP

S’il est difficile d’évaluer aujourd’hui avec précision l’impact économique de la pandémie de Covid-19, on sait d’ores et déjà que les mesures actuellement mises en œuvre dans un grand nombre de pays pour empêcher la propagation de la maladie (distanciation sociale, fermeture des marchés, confinement, interdiction des rassemblements, etc.) ont des incidences profondes sur les marchés du travail et, à travers elles, sur les conditions de vie des ménages.

Dans sa dernière note de conjoncture datée du 26 mars, l’Insee estime ainsi la perte d’activité directement liée aux mesures d’endiguement de la crise sanitaire, et en particulier au confinement de la population, à 35 % par rapport à une situation « normale » dans le cas français.

Cette baisse drastique d’activité s’accompagne d’une hausse significative du chômage et du sous-emploi : à l’échelle mondiale, l’Organisation internationale du travail avance que le nombre de chômeurs pourrait augmenter de 5,3 millions dans un scénario optimiste et de 24,7 millions dans un scénario pessimiste à partir d’un niveau de référence de 188 millions en 2019.

Situation préoccupante pour les travailleurs informels

Si les travailleurs des pays développés peuvent en partie compter sur les mécanismes conventionnels de protection sociale et sur certains dispositifs de stabilisation des revenus, la situation est en revanche beaucoup plus préoccupante pour ceux des pays en développement, dont une grande majorité exerce leur activité dans le secteur informel.

Qu’ils soient vendeurs de rue, manutentionnaires ou petits artisans, les mesures de confinement, de couvre-feu ou de fermeture des marchés (dont ce site donne un aperçu) signifient pour eux la mise à l’arrêt de leur activité. Ils se voient alors dans l’impossibilité d’assurer leur subsistance au quotidien, dans des contextes où il n’existe bien souvent ni retraite, ni assurance-chômage, ni assurance-maladie.

Dans le cas des capitales d’Afrique de l’Ouest, par exemple, où pas moins des trois quarts des emplois relèvent du secteur informel, les mesures de confinement font craindre une forte progression de la pauvreté et des inégalités et, avec elle, une montée des tensions.

La situation est d’autant plus alarmante que la baisse des revenus issus des activités locales risque de s’accompagner d’un tarissement d’une autre source de revenus souvent importante pour les ménages : l’argent de la diaspora.

L’argent de la diaspora, une manne menacée

Véritable filet de sécurité pour nombre de familles, les transferts envoyés par les migrants à leurs proches restés au pays représentaient, en 2019, un volume global de près de 550 milliards de dollars à l’échelle de l’ensemble du monde en développement.

Pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, ils constituent souvent une source de devises importante. Dans le cas du Sénégal, par exemple, qui compte officiellement entre 500 et 600 000 ressortissants vivant à l’étranger, l’argent de la diaspora représentait, en 2018, 9,1 % du PIB, soit deux fois le montant de l’aide publique au développement reçu par le pays pour cette même année.

Et le Sénégal est loin d’être en tête des économies les plus dépendantes de cette manne : les transferts envoyés par la diaspora ne représentaient pas moins de 34 % du PIB d’Haïti en 2018, 28 % de celui du Népal, 19 % de celui des Comores, et on pourrait facilement allonger cette liste.

À une échelle plus micro-économique, il n’est pas rare que la subsistance du ménage soit en partie assurée par un ou plusieurs membres « partis à l’aventure ». Dans l’ouest du Mali, par exemple, dont beaucoup d’immigrés maliens en France sont originaires, nos travaux ont montré qu’en moyenne près de 20 % des dépenses réalisées par les familles comptant au moins un membre à l’étranger étaient financées grâce à l’argent de la migration.

Le caractère mondial de la pandémie de Covid-19 risque toutefois de faire perdre aux familles ce précieux soutien. Nombre de migrants résident en effet dans des pays particulièrement touchés par la pandémie et dans lesquels des mesures de confinement et de fermeture des commerces non essentiels ont été déployées.

Emplois non qualifiés dans des secteurs à l’arrêt

Dans le cas déjà évoqué du Sénégal, par exemple, les statistiques de l’OIM indiquent que 49,7 % des émigrés sénégalais, soit 265 000 individus, résideraient en Europe, dont 116 000 en France, 79 000 en Italie et 59 000 en Espagne. Si les mesures prises par ces pays pour endiguer l’épidémie bouleversent le quotidien de tous, on sait aussi qu’elles affectent de façon disproportionnée certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs non protégés et les travailleurs migrants

Si l’on s’arrête à nouveau sur le cas des travailleurs sénégalais (mais la situation est assez comparable chez ceux originaires d’autres pays d’Afrique subsaharienne), les données de l’OCDE et celles tirées d’enquêtes que nous avons menées en France et en Italie montrent que la majorité d’entre eux occupent, dans ces pays, des emplois non ou peu qualifiés, dans des secteurs (les services à la personne, la restauration, le nettoyage, le tourisme, la construction, etc.) qui sont aujourd’hui à l’arrêt.

Parmi eux, beaucoup ont des contrats précaires, ou inexistants, ou exercent leur activité à temps partiel. Il y a donc lieu de penser qu’en France en tout cas, cette catégorie de travailleurs ne bénéficiera pas des mesures immédiates de soutien aux entreprises et aux salariés que le gouvernement a mises en place.

Avec des niveaux de rémunération déjà faibles en temps « normal », une proportion non négligeable d’entre eux pourraient donc basculer dans la pauvreté et se retrouver dans l’incapacité financière d’aider leurs proches restés au pays.

Baisse des transferts observée lors de la crise de 2009

Bien qu’elle soit d’origine différente, la crise financière de 2009 avait déjà révélé la très forte vulnérabilité des travailleurs migrants. Un travail de David Khoudour-Castéras a par exemple montré qu’ils avaient été les premiers concernés par la montée du chômage dans des pays comme l’Espagne, l’Irlande ou les États-Unis. À cela deux raisons : la très forte sensibilité aux fluctuations de l’économie des secteurs employant une proportion élevée d’immigrés (la construction, les services domestiques, la restauration, le tourisme) d’une part, et la jeunesse et le faible niveau de qualification moyen de cette catégorie de travailleurs d’autre part.

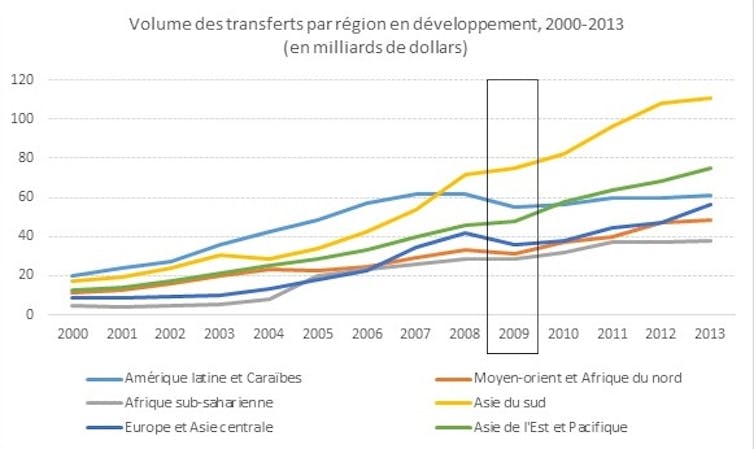

Conséquence de la crise, le volume global des transferts avait connu cette année-là une baisse significative dans plusieurs régions en développement, comme le montre le graphique suivant.

Au-delà de son impact sur les capacités financières des migrants, la pandémie de Covid-19 rend par ailleurs plus difficile la réalisation des transferts. En effet, le confinement et la fermeture de la plupart des banques commerciales et des services de transferts d’argent comme Western Union, MoneyGram ou Ria empêchent les travailleurs migrants de se déplacer et d’accéder à ces modes d’envois de fonds.

La fermeture des frontières et les très fortes restrictions imposées sur le transport aérien rendent enfin impossible le système D consistant à confier une somme d’argent à un compatriote rentrant au pays. Certes, les possibilités de transferts par voie numérique se sont considérablement accrues ces dernières années, mais les migrants n’ont pas toutes les ressources nécessaires pour y recourir.

Cette situation plaide pour des actions ciblées envers les travailleurs migrants. Parce qu’ils sont plus vulnérables à la crise, il importe d’abord et avant tout de veiller à ce qu’ils soient protégés et pris en compte dans les programmes de solidarité nationale. On pourrait aussi concevoir que les opérateurs de transferts et les agences bancaires concèdent des réductions sur les frais de transferts qu’ils prélèvent à chaque transaction