L’autonomie martiniquaise, une vieille idée face à des défis nouveaux

Le 22 août 1971, au Morne-Rouge, les partis anticolonialistes martiniquais, rassemblés autour du Parti communiste martiniquais (PCM), adoptaient un texte qui allait marquer durablement la mémoire politique de l’île : la Convention pour l’Autonomie. En affirmant que la Martinique, comme la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion, constituait une « entité nationale » dotée d’un peuple et d’intérêts propres, ce document rompt avec l’illusion d’une assimilation réussie à la République française.

Cinquante-quatre ans plus tard, l’autonomie n’a pas disparu du débat, bien au contraire. La Collectivité territoriale de Martinique (CTM) a convoqué un Congrès des élus pour le 25 septembre 2025 afin de réclamer à Paris un véritable pouvoir normatif. La revendication, formulée au cœur des années 1970, resurgit à un moment où le modèle départemental semble plus que jamais à bout de souffle

Un héritage politique encore vivant

La Convention de 1971 s’inscrivait dans le sillage des luttes identitaires et anticolonialistes de l’époque. Elle s’inspirait des mouvements de décolonisation et de la pensée tiers-mondiste. Son ambition : donner à la Martinique les leviers économiques, sociaux et culturels lui permettant de sortir de la dépendance coloniale. Si la société a profondément changé depuis – consommation de masse, européanisation des modes de vie –, l’idée d’un peuple martiniquais doté de droits collectifs demeure un socle idéologique récurrent.

Des fractures sociales aggravées

La Martinique d’aujourd’hui n’est plus celle de 1971, mais les inégalités se sont creusées. Un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté, près de 70 % des foyers ne sont pas imposables et 35 000 personnes perçoivent le RSA. Les prix de l’alimentation restent durablement supérieurs à ceux de la métropole, et les retraités touchent en moyenne 14 % de moins que leurs homologues hexagonaux. À ces fractures économiques s’ajoute une crise démographique redoutable : vieillissement rapide, déclin de la population, exode de la jeunesse. Dans un tel contexte, l’autonomie réapparaît pour certains comme une réponse possible à une impasse

Des réformes institutionnelles limitées

Depuis un demi-siècle, plusieurs étapes ont jalonné l’évolution institutionnelle : la décentralisation des années 1980, la création de la Collectivité territoriale unique en 2015, les référendums de 2003 et 2010. Mais ces réformes ont surtout entretenu des illusions. La CTM a fusionné les anciens conseils, sans élargir réellement les compétences locales par les habilitations qui lui ont été concédées. Et sans que cette fusion ait démontré son efficacité à améliorer le sort des Martiniquais.

Les référendums, eux, ont confirmé la méfiance des électeurs envers les élites politiques et la peur des risques liés à l’article 74 de la Constitution. Le statut européen de région ultrapériphérique, enfin, reste trop technique pour combler ce déficit d’autonomie

Un modèle à bout de souffle

Le mouvement social de 2009, qui avait paralysé l’économie et mis en cause le système de vie chère, avait déjà révélé l’épuisement du modèle départemental né en 1946. Quinze ans plus tard, les mêmes constats demeurent : une dépendance accrue aux transferts publics, une économie fragile, une société fracturée. Dans ce contexte, l’autonomie refait surface comme une question de survie démocratique et sociale. Elle ne promet pas de miracles, mais offre la possibilité d’adapter les politiques aux réalités locales.

Une question politique de première importance

La convocation du Congrès des élus en septembre 2025 traduit l’urgence ressentie par une partie de la classe politique : ouvrir un nouveau cycle institutionnel. L’autonomie n’est plus seulement évoquée comme un héritage militant, elle devient une exigence posée face aux limites d’un modèle à bout de souffle.

La Convention du Morne-Rouge avait proclamé l’existence d’un peuple martiniquais. Cinquante-quatre ans plus tard, la question n’est pas de savoir si ce peuple existe, mais s’il veut – et peut – prendre son destin en main.

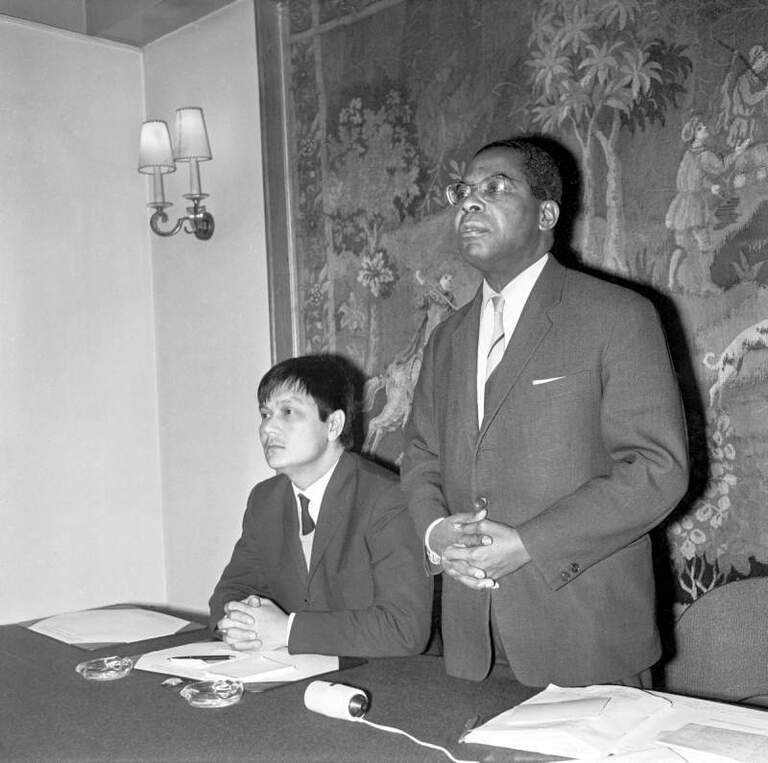

Gérard Dorwling-Carter