Si vous vous êtes déjà interrogé sur ce spiritueux vibrant, herbacé et expressif unique des Caraïbes françaises, vous êtes au bon endroit. Le rhum, ou plus précisément le rhum agricole , est plus qu’une simple boisson ; c’est l’expression directe du terroir dont il est issu.

Alors, qu’est-ce qui le distingue vraiment du rhum que vous connaissez peut-être déjà ?

La différence clé : jus de canne à sucre frais et mélasse

La caractéristique la plus importante du rhum agricole est son ingrédient de base.

Rhum Agricole : Distillé directement à partir de jus de canne à sucre fraîchement pressé et fermenté.

Rhum Standard (« Rhum Industriel ») : Distillé à partir de mélasse, un sous-produit de la production de sucre.

Issu de canne fraîche, le spiritueux final capture l’essence du sol, du climat et de la variété de canne spécifique, à l’instar du raisin pour le vin. Un léger changement de précipitations ou de température peut avoir un impact considérable sur le goût et l’arôme du produit final. Ce style est la signature des Antilles françaises, dont les départements de la Martinique et de la Guadeloupe sont les plus célèbres producteurs.

Le rhum de mélasse, quant à lui, est élaboré en diluant la mélasse – le sirop épais et foncé issu du raffinage du sucre – avec de l’eau, puis en fermentant ce mélange avec de la levure pour obtenir un « moût » alcoolisé, puis en distillant ce moût pour obtenir le spiritueux final. Le raffinage du sucre à grande échelle étant une industrie mondiale centralisée, la mélasse, sous-produit de ce processus, est souvent produite dans des pays autres que ceux où sont situées les distilleries de rhum.

Par conséquent, la mélasse est considérée comme une marchandise stable, commercialisée à l’échelle mondiale, expédiée par pétroliers depuis les principales régions productrices de sucre comme l’Inde et le Brésil , les deux plus grands producteurs mondiaux, vers des distilleries du monde entier, y compris les Caraïbes.

Le pouvoir du terroir : comment la terre façonne l’esprit

Dans le monde des spiritueux et du vin, le terroir désigne la combinaison unique de facteurs environnementaux qui confèrent à un produit son caractère distinctif. Cela comprend :

- Composition du sol

- Climat et conditions météorologiques

- Géographie (altitude, proximité de la mer)

- Végétation locale

Mais qu’est-ce qui rend le terroir des Antilles françaises si propice à la production de cet « élixir des dieux » ? La réponse réside dans un événement historique marquant.

Une histoire volcanique : la naissance du rhum agricole moderne

Avant 1902, la plupart des plantations de ces îles produisaient du sucre, leur principale exportation. Le rhum qu’elles produisaient était une activité secondaire, distillée à partir de la mélasse restante.

Tout a basculé le matin du 8 mai 1902 , avec l’éruption cataclysmique de la montagne Pelée en Martinique. L’éruption a dévasté la partie nord de l’île, tuant plus de 30 000 personnes et détruisant les centres industriels. Par la suite, alors que l’île commençait à se reconstruire, le marché mondial du sucre s’est effondré.

Ayant perdu leur principal marché d’exportation, les propriétaires de plantations prirent une décision cruciale : ils se consacrèrent entièrement à la distillation du rhum, directement à partir du jus de canne à sucre, plutôt qu’à la vente de sucre. C’est ainsi que naquit le rhum agricole tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Cette interaction entre des sols volcaniques riches en minéraux , un climat tropical constant et des cannes fraîches cultivées sur le domaine crée les conditions idéales pour produire un rhum agricole de haute qualité qui reflète authentiquement le terroir distinct de la terre dans chaque bouteille.

Plongeons-nous dans le processus de production : de la canne au verre

La Récolte (Coup de la Canne)

L’histoire du rhum agricole commence dans les champs de canne à sucre. Contrairement aux rhums industriels qui utilisent la mélasse, un sous-produit de la production sucrière, le rhum agricole est distillé directement à partir de jus de canne à sucre fraîchement pressé, appelé vesou . La récolte est donc primordiale. La canne à sucre doit être récoltée à sa maturité optimale, lorsque sa concentration en sucre est maximale, une période qui coïncide généralement avec la saison sèche (de janvier à juin dans les Caraïbes).

L’âme du Rhum Agricole réside dans son jus de canne à sucre fraîchement pressé, et la préservation de cette fraîcheur commence dès la récolte, appelée « coupe de la canne » . Idéalement, cette opération est réalisée à la main. Des coupeurs experts utilisent des machettes pour non seulement sélectionner les meilleures tiges, mais aussi les couper à la base, là où le jus est le plus sucré. Cela déclenche un compte à rebours crucial de 24 heures pour broyer la canne avant que ses saveurs herbacées et vibrantes ne se dégradent. Bien que la récolte manuelle soit la forme ultime de contrôle qualité, la réalité économique est que la plupart des exploitations agricoles ont désormais recours à des récolteuses mécaniques plus rapides et plus abordables pour effectuer ce travail.

Pressurage et fermentation

À leur arrivée à la distillerie , les tiges de canne à sucre sont immédiatement broyées dans une série de puissants moulins pour en extraire le précieux jus, le vesou . Ce liquide vert vif est le cœur du rhum agricole. La matière fibreuse restante, appelée bagasse , n’est pas gaspillée ; elle est souvent utilisée comme combustible durable pour alimenter les alambics et les chaudières de la distillerie.

Le vesou frais est ensuite pompé dans de grandes cuves de fermentation ouvertes, généralement en inox. On y introduit les levures pour lancer la fermentation. Ce processus est remarquablement rapide, ne durant généralement que 24 à 72 heures. Cette courte fermentation préserve les arômes délicats, végétaux et floraux du jus de canne brut. Le liquide obtenu, un vin de canne à sucre à faible teneur en alcool ( environ 4,5 à 9 % vol.), est alors prêt pour la distillation.

Distillation dans des alambics à colonne créoles

La magie de la transformation du vin de canne à sucre en spiritueux se produit lors de la distillation. Le rhum agricole est traditionnellement distillé dans un alambic continu à colonne unique, le plus célèbre étant l’alambic créole en cuivre . Ce type d’alambic est essentiel à la signature du rhum.

Lorsque le vin de canne à sucre est introduit dans l’alambic, de la vapeur chaude s’élève du fond, débarrassant le liquide de son alcool et de ses composés aromatiques en cascade à travers une série de plaques perforées. Cette distillation en un seul passage est moins « purificatrice » que la distillation à colonnes multiples utilisée pour de nombreux spiritueux neutres. Elle préserve magistralement le caractère riche et terroir du jus de canne à sucre d’origine, produisant un spiritueux intensément aromatique et savoureux. Ce spiritueux, appelé rhum blanc , titre environ 65 à 75 % vol., conformément à la réglementation française de l’ Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) pour le rhum agricole de la Martinique (plus d’informations à ce sujet plus loin dans l’article).

Vieillissement et classement (Blanc, Élevé Sous Bois, Vieux)

Après distillation, le rhum est classé selon son vieillissement, ou son absence de vieillissement. Ce système de classification permet de définir son style et son profil aromatique.

- Rhum Blanc : c’est l’eau-de-vie claire et non vieillie, directement sortie de l’alambic, représentant l’expression la plus pure de la canne à sucre. Il n’est pas mis en bouteille immédiatement, mais repose en cuve inox pendant au moins trois mois, un processus qui permet à l’eau-de-vie de s’adoucir et aux arômes de s’intégrer. Bien que prisés pour leurs notes vibrantes, herbacées et fruitées, tous les rhums blancs ne se valent pas ; les distillateurs explorent de plus en plus le terroir pour mettre en valeur une étonnante diversité de styles. Par exemple, la série Parcellaire de HSE met en bouteille du rhum issu d’une seule parcelle, capturant un microclimat et un profil de sol uniques, à l’image d’un vin issu d’un seul vignoble. De même, une bouteille comme « L’âme de la montagne » de Depaz est élaborée pour exprimer la minéralité volcanique spécifique des pentes de la Montagne Pelée, offrant un profil radicalement différent, souvent plus terreux et épicé, de celui d’un rhum issu d’une plantation côtière.

- Élevé Sous Bois : Signifiant « élevé sous bois », cette catégorie regroupe les rhums vieillis pendant une période relativement courte, généralement entre 12 et 24 mois, en foudres de chêne . Ce vieillissement doux confère une robe jaune paille ou légèrement dorée (d’où les noms alternatifs Ambré ou Paille, comme le Rhum Paille de Rhum Hardy ) et ajoute de subtiles notes d’épices, de vanille et de bois sans occulter le caractère frais de la canne.

- Rhum Vieux : Il s’agit d’un rhum « vieux », vieilli en fûts de chêne (souvent d’anciens fûts de bourbon ou de chêne français) pendant au moins trois ans. Cette maturation prolongée transforme le spiritueux, lui conférant une complexité, une couleur et des arômes profonds. Ces rhums sont classés par âge :

- VO (Very Old) : Vieilli au moins 3 ans.

- VSOP (Very Superior Old Pale) : Vieilli au moins 4 ans.

- XO (Extra Old) : Vieilli au moins 6 ans.

- Hors d’âge : « Au-delà de l’âge » ou « Vintage ». Ce sont les rhums les plus anciens et les plus fins, souvent vieillis pendant une décennie ou plus.

- Millésime : Un rhum millésimé issu d’une seule année de récolte.

Le Rhum Vieux développe de riches notes de fruits secs, de tabac, de chocolat noir, de noix grillées et d’épices chaudes, ce qui en fait un spiritueux de classe mondiale destiné à être siroté et savouré.

Pourquoi tout ce battage médiatique ? Quel est le goût du rhum agricole ?

Le rhum agricole offre une expérience sensorielle complexe qui commence bien avant la première gorgée. Au nez, il est intensément aromatique et vivant, souvent gorgé de senteurs d’herbe fraîchement coupée, de banane verte et d’une note minérale ou de pierre humide. En y regardant de plus près, on découvre un monde de nuances, des notes vives, poivrées et épicées de cerise d’un Biellede Marie-Galante, à la fraîcheur terreuse et saumurée d’un La Favorite . Des distilleries comme Depaz mettent en valeur un terroir volcanique aux notes de tourbe et de fruits verts, tandis qu’un rhum JM peut exploser d’ananas tropical et de zeste de citron vert. Ce « funk » brut et indompté est la signature d’un spiritueux qui revendique fièrement son origine agricole.

Alors, quel est le goût du rhum agricole en général ? Imaginez l’essence pure et brute de la canne à sucre. Son profil aromatique dominant est indéniablement herbacé , végétal et terreux , avec des notes sous-jacentes de fruits tropicaux et une finale franche et poivrée. Ce profil contraste fortement avec la plupart des rhums élaborés à partir de mélasse, un sous-produit de la production sucrière. Les rhums à base de mélasse sont généralement beaucoup plus doux et ronds, définis par des notes familières de vanille , de caramel , de toffee et de cassonade, issues à la fois de la cuisson de la mélasse et du vieillissement en fût. Si le rhum à la mélasse est comparable à un bonbon au caramel, le rhum agricole est comparable à une bouchée de canne à sucre fraîche et juteuse : vibrant, brut et incroyablement différent.

Le type de fût dans lequel vieillit un rhum est primordial, car le fût n’est pas seulement un contenant ; c’est l’ingrédient final, et l’un des plus cruciaux . Le bois apporte saveur, couleur et caractère, transformant l’alcool vif et clair qui sort de l’alambic en un alcool complexe, moelleux et aromatique que vous versez dans un verre.

Le baril comme outil : pourquoi le type de baril est-il si important ?

Les distilleries utilisent les fûts comme un outil précis pour créer un profil aromatique spécifique, et aucune ne le fait exactement de la même manière. C’est là que se définit souvent le véritable style d’une distillerie.

La magie du charbon – cette couche noircie et brûlée à l’intérieur du fût – est essentielle pour deux raisons principales. Premièrement, la couche de charbon agit comme un filtre naturel, éliminant les composés soufrés et les impuretés du jeune spiritueux. Deuxièmement, la chaleur de la carbonisation décompose les glucides complexes du bois (hémicellulose) en sucres simples, qui caramélisent ensuite à la surface, créant une couche qui confère des notes de caramel et de vanille.

Neisson se distingue par sa gestion méticuleuse du bois, traitant sa tonnellerie comme une armoire à épices. La maison est réputée pour son mélange de chênes français et américains et pour la création de fûts « Zebrazé » exclusifs, fabriqués en alternant douelles neuves et usagées. Ce niveau de détail leur permet de contrôler avec précision l’équilibre des tanins, des épices et de la douceur, pour un produit final magnifiquement intégré et complexe. Leurs notes de dégustation évoquent souvent des notes de « noix de coco grillée » et d’« épices à pâtisserie », directement issues de cette sélection rigoureuse du bois. La maison propose également une série d’embouteillages « Profil » présentant des profils de carbonisation spécifiques.

Qu’est-ce que le « fantôme dans le fût » et comment influence-t-il le spiritueux ? Les saveurs du passé confèrent leurs caractéristiques à l’essence des nouveaux rhums.

Un fût agit comme une éponge culinaire, absorbant le caractère de ce qu’il contient, d’où l’importance cruciale de son histoire. Les pores du bois retiennent les arômes résiduels du précédent occupant, qui sont ensuite lentement libérés dans le nouveau rhum lors du vieillissement, un processus souvent appelé « finition ». Par exemple, la grande majorité des rhums sont vieillis en fûts d’anciens fûts de bourbon, qui leur confèrent des notes classiques de vanille, de caramel et de chêne grillé. À l’inverse, un rhum affiné en fût de xérès dégagera des arômes riches de noix et de fruits secs, comme les raisins secs et les figues, tandis qu’un fût de cognac offrira des notes plus délicates d’abricot et d’épices florales. Cette sélection rigoureuse permet aux producteurs d’ajouter des niveaux de complexité spécifiques, transformant le fût, simple contenant, en un outil puissant pour créer un spiritueux unique et mémorable.

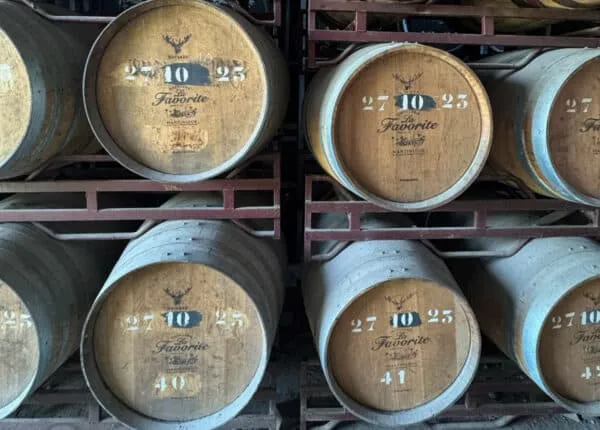

La Favorite est réputée pour ses rhums classiques et robustes. Elle utilise souvent de grands fûts de chêne ayant contenu du cognac ou du bourbon. Cette approche permet une empreinte douce du fût, adoucissant le spiritueux et ajoutant de subtiles notes vanillées et épicées sans pour autant occulter le caractère herbacé et original du rhum original. L’objectif est de peaufiner le spiritueux, et non de le réinventer.

Des distilleries comme HSE (Habitation Saint-Étienne) maîtrisent l’art d’utiliser des charbons et des chauffes spécifiques dans le cadre de leur programme de finition réputé. Elles prennent un rhum déjà vieilli et le transfèrent dans un autre type de fût pour une maturation secondaire, ou « finition ». Le niveau de charbon spécifique de ce fût de finition est choisi pour ajouter une touche aromatique distincte. Par exemple, un rhum HSE affiné dans un fût de xérès Pedro Ximénez peut présenter des notes de fruits confits et de cacao torréfié, issues de l’interaction entre le rhum, les douelles imprégnées de xérès et la chauffe spécifique du fût. C’est cette profonde connaissance de la science du bois qui distingue un bon rhum d’un grand rhum.

Comprendre l’AOC Martinique : Comprendre l’AOC Martinique

L’ Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), prestigieuse certification française, est un gage essentiel de qualité et d’authenticité pour le rhum agricole. Comparable aux appellations protégées de Champagne ou de Cognac, elle garantit que le spiritueux provient non seulement d’une zone géographique spécifique, mais est également produit selon des règles strictes. Pour le rhum de Martinique, l’ AOC Martinique Rhum , créée en 1996, est unique au monde. Ce cadre juridique régit chaque étape de la production : des 14 variétés de canne à sucre agréées et de leurs zones de culture, aux temps de fermentation et au degré d’alcool spécifique. Pour les consommateurs, l’AOC sur une bouteille est une promesse inébranlable de terroir et de tradition, garantissant que le rhum qu’elle contient est l’expression authentique du style unique de la Martinique. De grandes maisons comme Saint James , Clément , JM et Neisson ont été à l’avant-garde, collaborant pour définir les règles de production strictes qui allaient devenir le fondement de l’AOC.

Si l’AOC est exclusive à la Martinique et ne figure pas sur les rhums de Guadeloupe ou de Marie-Galante, c’est grâce à un choix des producteurs eux-mêmes. Les distillateurs martiniquais ont collectivement opté pour cette appellation rigoureuse afin de protéger leur patrimoine et de distinguer leurs produits sur le marché mondial. À l’inverse, les producteurs guadeloupéens ont choisi de préserver leur liberté créative, privilégiant l’innovation et la diversité stylistique plutôt que les contraintes d’une AOC. Le principal avantage de l’AOC réside dans le message fort et unifié de qualité qu’elle véhicule, mais son inconvénient est qu’elle peut limiter l’expérimentation.

Pour un producteur hors AOC, l’avantage réside dans une liberté de production totale, qui permet de créer des rhums exceptionnels et uniques. L’inconvénient réside dans l’absence de garantie de qualité collective. Ainsi, lorsqu’on regarde une bouteille, l’étiquette AOC garantit un standard spécifique et traditionnel. L’absence d’une AOC sur une bouteille guadeloupéenne n’implique pas une qualité inférieure ; cela signifie simplement que le producteur a choisi une voie différente, qui exige de faire confiance à la réputation d’excellence de cette distillerie.

Pourquoi le pourcentage d’alcool dans le rhum est-il appelé degrés ?

Le degré d’alcool du rhum est crucial, car il détermine l’intensité aromatique, la texture et le rôle du spiritueux dans les cocktails. Fraîchement sorti de l’alambic, le spiritueux titre 73 % d’alcool, bien trop fort pour être consommé ; il doit donc être dilué avec de l’eau pure avant la mise en bouteille. Pour le rhum blanc , ce degré est ramené entre 40 et 59 %, un spectre qui permet de créer des mélanges accessibles et des spiritueux intenses, parfaits pour un « Ti Punch ». En revanche, les rhums vieillis sont généralement mis en bouteille à un degré plus doux, entre 40 et 50 %, afin de mieux mettre en valeur les nuances aromatiques transmises par le fût. Ce pourcentage soigneusement choisi, souvent appelé « degrés » (°), est un clin d’œil à l’héritage français du spiritueux et à l’échelle historique de Gay-Lussac , et représente la décision finale du distillateur quant à la meilleure expression du caractère du rhum.

Comment boire le rhum agricole ?

Le Ti’ Punch : la boisson emblématique des Caraïbes françaises, incarnant l’esprit du rhum agricole. C’est un mélange simple et puissant de rhum blanc, d’un disque d’écorce de citron vert avec un peu de pulpe et d’une petite quantité de sucre brut, servi sans glaçons.

Rhums à déguster : Pour les déguster purs, privilégiez les rhums vieillis dont la complexité s’apprécie mieux seuls. Un rhum agricole VSOP ou XO de qualité offre des notes profondes de fruits cuits, de tabac et d’épices chaudes qui rivalisent avec un cognac ou un whisky raffiné.

Dans d’autres cocktails : N’hésitez pas à remplacer le rhum agricole blanc dans vos cocktails classiques pour leur donner une touche unique. En le remplaçant par un daïquiri ou un mojito , vous remplacerez les notes sucrées familières par un caractère vibrant, herbacé et funky, pour une expérience totalement inédite. Et puis, bien sûr, il y a le célèbre planteur, une version franco-caribéenne du punch au rhum, généralement un mélange de différents jus ou purées de fruits.

Recette de Ti’ Punch :

2 oz de rhum blanc agricole

¼ citron vert

cuillère à soupe de sucre brut

Mettre le citron vert dans une tasse, ajouter le sucre par-dessus, puis ajouter le rhum. Goûter l’évolution du citron dans le verre.

José Antonio Hernandez-Solaun est l’un des plus grands experts mondiaux en rhum, selon le magazine Forbes .