May 12, 2020 3.18pm EDT

Sortir la France de la crise grâce à une « droite sociale », forte, unie : l’expression a été

récemment remise

sur le devant de la scène par plusieurs députés de droite. Damien Abad (groupe Les

Républicains, LR) par

exemple, prône ce courant, s’inscrivant ainsi dans le sillage d’autres figures de la

droite française, comme

Laurent Wauquiez qui avait fondé dès 2010 un « club de réflexion » éponyme.

D’autres évoquent, depuis

plusieurs années au sein de l’UMP puis des Républicains, le « gaullisme social ».

À quoi fait-on référence ici et que recouvrent ces expressions ?

La droite, famille politique plurielle

Les historiens qui se sont attachés à étudier l’histoire des droites ont montré à

quel point cette famille politique était plurielle et diverse, notamment René

Rémond qui, dans Les droites en France(Paris, Aubier, 1982), distinguait trois

droites : légitimiste, orléaniste et bonapartiste.

Largement utilisée depuis, la typologie rémondienne a pourtant fait l’objet de

discussions, d’une part au sujet de la pérennité de ces trois droites du XIXe

siècle à nos jours dans le champ politique français, puisque cette grille

d’interprétation est de type généalogique, d’autre part au sujet de l’obsolescence

du clivage structurant droites/gauches au profit d’une opposition entre

nationalistes et mondialistes plus actuelle.

De même que l’hétérogénité des droites n’est donc plus à prouver, la famille

gaulliste qui avait pour ambition initiale de transcender le clivage droite/gauche

ne doit pas être considérée comme un bloc monolithique.

Un projet gaullien de réforme de la société

Dans l’histoire du gaullisme, la recherche d’une troisième voie entre capitalisme

et communisme, notamment dans le contexte de la Guerre froide, fait partie

du corpus idéologique, à des degrés divers, des différents mouvements

gaullistes qui se sont succédé.

Marqué par son éducation catholique, le général de Gaulle croit en une certaine

idée de l’Homme, qui pourrait se résumer par cet aphorisme (extrait d’une

conférence de presse le 25 mars 1959, Palais de l’Élysée)) :

« La seule querelle qui vaille est celle de l’Homme. C’est l’Homme qu’il

s’agit de sauver, de faire vivre et de développer. »

En dehors des politiques de grandeur, d’indépendance et de puissance de

la France, qui peuvent être considérées comme les masses de granit de la

pensée gaullienne, l’homme du 18 juin prend soin, dans un certain nombre

de discours, d’évoquer les grandes lignes d’une pensée sociale.

Au fil du temps, celle-ci prend la forme de l’« association capital-travail »

à l’époque du Rassemblement du peuple français (RPF) et du gaullisme

d’opposition à la IVe République, puis de l’« Association », enfin de la

« Participation » dans les années 1960.

Dans son discours de Saint-Étienne (4 janvier 1948), de Gaulle évoque la nécessité

d’une participation

directe des travailleurs aux résultats financiers de l’entreprise et à sa gestion,

condition nécessaire selon

lui pour qu’ils s’intéressent à son bon fonctionnement :

« Assez de ce système absurde où, pour un salaire calculé au minimum,

on fournit un effort

minimum, ce qui produit collectivement le résultat minimum. Assez de

cette opposition entre

les divers groupes de producteurs qui empoisonne et paralyse

l’activité française ».

Si cette pensée sociale est accueillie par une fin de non-recevoir de la

part du patronat comme

des syndicats et des forces de gauche, elle aboutit, dans une version édulcorée,

à l’ordonnance du 7 janvier 1959 sur l’intéressement des travailleurs aux

profits de l’entreprise.

Quelques années plus tard, le 17 août 1967, le chef de l’État promulgue une ordonnance

relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, destinée

initialement aux entreprises de plus de 100 salariés, un seuil qui est ramené à 50 en 1990.

Héritages, héritiers et postérité

L’idée de Participation est portée comme un étendard par ceux que l’on appelle

les « gaullistes de gauche » dans les années 1950, à l’instar de Louis Vallon et René Capitant.

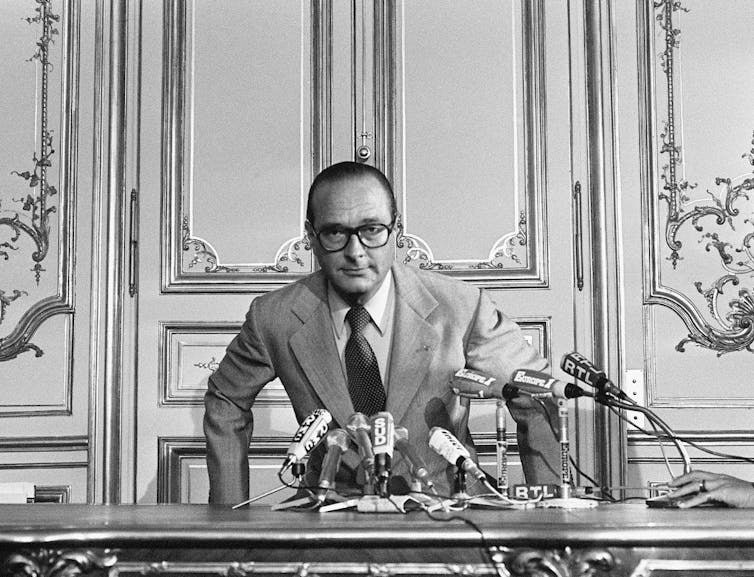

Par la suite, on parle plutôt de « gaullistes sociaux », notamment après le passage

de Jacques Chaban-Delmas à Matignon (1969-1972). D’ailleurs, le discours que

celui-ci prononce devant les députés le 16 septembre 1969, dans lequel il dénonce

une « société bloquée » dont il souhaite le remplacement par une « nouvelle société […]

prospère, jeune, généreuse et libérée », s’inscrit en droite ligne de cette idée

de transformation des rapports sociaux.

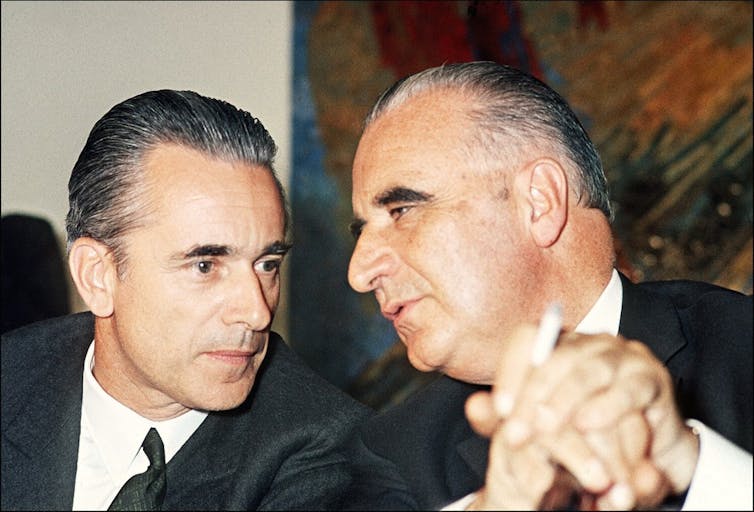

Même si les événements de mai 1968 ont mis en lumière des critiques envers la société de consommation, Georges Pompidou, plus libéral en matière économique que son Premier ministre, mais aussi plus conservateur sur les questions de société, n’est pas convaincu par cette « nouvelle société », dont les contours esquissés par Chaban sont quelque peu nébuleux et qu’il considère comme « des fantasmes d’adolescents ou de romantiques » (Propos tenus par G. Pompidou le 7 octobre 1969, rapportés dans Alain Peyrefitte, Le mal français.

Vers une droite plus libérale et moins sociale

L’arrivée de Valéry Giscard d’Estaing à l’Élysée, le partisan d’une « société libérale avancée », puis la création du Rassemblement pour la République (RPR) en 1976 par Jacques Chirac marquent un tournant.

Certes, le discours social à destination des classes populaires est toujours présent dans la dialectique du parti chiraquien mais il cède rapidement le pas dans les années 1980 face au tournant néo-libéral qui touche la droite française, du Front national au RPR.

Rares sont ceux, à l’instar du député-maire de Brive Jean Charbonnel, décédé en 2014, ancien ministre sous les présidences de Gaulle et Pompidou, à revendiquer la sensibilité sociale du gaullisme.

Une sensibilité également partagée par des gaullistes comme Léo Hamon, Philippe Dechartre, Jean Mattéoli… Ceux-ci se retrouvent sur les questions européennes autour de Philippe Séguin en 1992 dans sa dénonciation du traité de Maastricht et dans la critique d’une Europe fédérale.

La dissolution du gaullisme

Bien que sensibles au thème de la « fracture sociale » mis en avant par Jacques Chirac lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 1995, les gaullistes sociaux restent sur leur faim et se rallient pour une bonne part d’entre eux à la candidature de Jean‑Pierre Chevènement à la présidentielle de 2002.

La création de l’UMP dissout de facto le gaullisme dans un rassemblement hétérogène des droites, ce qui tend encore plus à faire disparaître l’identité et le message des gaullistes sociaux.

Depuis 2002, au gré des circonstances et des ambitions électorales des uns et des autres, l’idée d’une droite sociale ressurgit de temps à autre, avec comme arrière-pensée plus ou moins assumée, de récupérer les voix d’un électorat populaire passé avec armes et bagages au Front national, même si celles-ci sont temporairement revenues dans le giron de la droite parlementaire en 2007, à l’occasion de l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.

En 2010, Laurent Wauquiez tente de reprendre le flambeau des gaullistes sociaux en créant le courant « La Droite sociale », mais l’itinéraire de l’intéressé, tout comme ses positions droitières sur les questions sociétales, limitent la portée de cette aventure.

Tout compte fait, les idées des gaullistes sociaux semblent aujourd’hui orphelines, ce qui est en partie lié au renouvellement générationnel du personnel politique, même si Gérard Larcher, président du Sénat, tente de raviver la flamme en essayant d’allier la force de l’État et la justice sociale.

La rencontre ratée des progressistes de droite et réformistes de gauche

La crise sanitaire actuelle, liée à la pandémie de Covid-19, met en évidence les limites de la mondialisation et remet au premier plan du champ politique les thématiques du gaullisme social qui semblaient, il y a encore quelques mois, être l’apanage d’hommes du passé, voire dépassés : un État fort sur les principes régaliens, une souveraineté nationale recouvrée, la mise en œuvre d’une politique industrielle afin de préserver un minimum d’indépendance nationale, une politique de justice sociale qui soutienne ceux qui sont en première ligne alors que les « premiers de cordée » ont visiblement dévissé de la paroi.

Si le gaullisme social n’a pas été la voie empruntée par la droite française, ceci s’explique en partie par le tiraillement perpétuel entre un pôle conservateur et un pôle libéral, ainsi que par le fait que les forces de gauche se sont toujours montrées sceptiques envers cette sensibilité qui était de surcroît victime de nombreuses rivalités internes.

Enfin, le fait que le parti socialiste se soit lentement tourné vers la sociale-démocratie au cours des années 1980 en laissant de côté ses idéaux révolutionnaires a fermé la porte au centre de l’échiquier politique à une recomposition qui aurait pu être favorable au gaullisme social en étant le point de rencontre entre progressistes de droite et réformistes de gauche