2

- Des munitions, des épaves pleines de carburants fossiles ou de cargaisons dangereuses gisent au fond de nos mers. Des opérations ponctuelles de dépollution ont bien lieu, mais la masse de ces déchets et leur impact environnemental sont effrayants.

Le 7 mars 1980, le pétrolier Tanio, battant pavillon malgache, se brise en deux au large de l’île bretonne de Batz. Il transportait 26 000 tonnes de fioul lourd. Une section du navire, contenant 10 000 tonnes, sombre. Pendant quinze mois, des opérations sous-marines s’enchaînent pour récupérer environ 5000 tonnes de pétrole et colmater les brèches. Puis il faut ensuite surveiller d’éventuelles nouvelles pollutions. Coût : 84 millions d’euros ! [1] Depuis le naufrage, les coûts de dépollution ont été pris en charge par l’État français et les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fipol). Dans le cas du Tanio, seule une infime partie des dommages a été payée par l’armateur du navire [2]. Au printemps 2021, les plongeurs de la Marine nationale s’escriment encore à contenir les 5000 tonnes restantes. Quarante ans après, le Tanio fuit toujours.

En 2019, une trentaine d’oiseaux morts, englués d’hydrocarbures, gisent sur les plages près de Saint-Jean-du-Doigt (Finistère). À plus de 80 mètres de fond, la Marine investigue la coque du Tanio à l’aide d’un véhicule sous-marin téléguidé. En 2020, des plongeurs installent dix plaques pour boucher les orifices de la coque. Début 2021, du fioul s’échoue de nouveau sur le littoral breton. La Marine s’aperçoit que trois des plaques ont été arrachées par des engins de pêche. Les épaves sont connues pour être des repaires à poissons. Ce printemps, le préfet maritime ordonne une nouvelle opération de colmatage. Jusqu’à la prochaine fois…

« Pour chacune des deux guerres mondiales, on estime que 2500 bateaux ont été envoyés par le fond »

Dans les dessins animés pour enfants, les fonds marins sont souvent représentés par des coraux, des anémones colorées, des bancs de poissons vigoureux. Il manque un détail. Les épaves qui gisent dans le fond de nos mers et océans. Navires de guerre, cargos, pétroliers, chimiquiers, avions, bateaux de pêche, munitions, obus abandonnés. Le Tanio n’est pas un cas isolé. Qu’en est-il du pétrolier Silja, englouti au large de Toulon ? Du chimiquier Ievoli Sun, au nord des Casquets dans la Manche ? Du Grande America et du Foucault, qui ont continué à polluer les plages rochelaises ? On pense aussi à la frégate Laplace, naufragée en 1950 près du Cap Fréhel (Côtes-d’Armor), qui a commencé à fuir cinquante ans après. À l’épave du Peter Sif, un porte-conteneur qui sombre en 1979 en face d’Ouessant, dont des hydrocarbures s’échappent en 1998.

Je lis, j’aime, je vous soutiensPour rester en accès libre, Basta ! a besoin de vous, lecteurs !

Dresser la liste des bateaux potentiellement polluants perdus en mers françaises depuis les années 1950 est effrayant mais possible. En remontant encore dans le temps, on est pris de vertige : « Pour chacune des deux guerres mondiales, on estime que 2500 bateaux ont été envoyés par le fond, décrit Michel L’Hour, directeur du Drassm (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines). Sans compter les avions, les tanks, les tonnes de munitions. C’est une masse considérable. » Avant 1900, en compilant les ouvrages historiques recensant le « fortunes de mer », on compte plus de 4000 naufrages dans les eaux françaises.

Fioul, munitions et peintures toxiques

Ce n’est pas parce qu’elles sont hors de vue, noyées dans d’immenses volumes d’eau, que ces épaves deviennent inactives. « Certaines contiennent des combustibles ou des cargaisons potentiellement polluantes qui peuvent se libérer au fur et à mesure de la dégradation de l’épave, explique Charlotte Nithart, porte-parole de l’association Robin des Bois. Le bateau en lui-même peut être équipé d’appareils électriques, batteries, amiante, peintures et linoléums toxiques. » Qui polluent l’écosystème marin et empoisonnent les poissons.

Chargé de recenser et protéger le patrimoine culturel sous-marin, Michel L’Hour ne compte plus les alertes lancées à différents ministères sur la dangerosité de certaines épaves : « D’un point de vue environnemental et sanitaire, personne ne s’y intéressait. Pourtant, ce cadeau caché de l’humanité à ses successeurs finira un jour par s’ouvrir. À partir des années 1980, on a proposé de collaborer à la réalisation d’un inventaire. On n’a jamais été missionnés pour. »

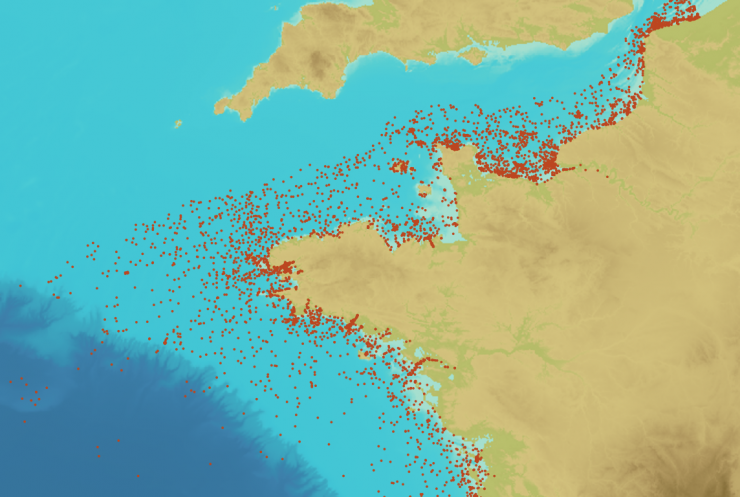

- La carte du Service hydrographique et océanique de la Marine (Shom) recense les nombreuses épaves le long du littoral français (ainsi que les roches sous-marines et les obstructions).

L’inventaire précis des épaves potentiellement dangereuses dans les eaux françaises n’existe pas. C’est au citoyen qui cherche l’information de croiser les sources. Depuis 2010, le service historique de la Défense, du ministère des Armées, recense peu à peu les épaves et transmet ses informations au Shom (Service hydrographique et océanique de la Marine) qui publie une carte des épaves, uniquement celles dangereuses pour la navigation [3]. La Marine nationale les évalue à 4000. Interrogé sur le sujet, l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) préfère renvoyer aux cartes réalisées dans le cadre de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin. Sollicité, le Cedre (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) a répondu ne pas être prêt à aborder le sujet de la cartographie des épaves polluantes, qu’il serait actuellement en train d’étudier. La commission Ospar pour la conservation de l’Atlantique Nord-Est – qui n’a pas non plus répondu à nos questions – édite une carte des sites d’immersions connus d’armes et munitions. À l’échelle internationale, l’Environmental Research Consulting (ERC) a créé une base de données internationale des épaves marines [4].

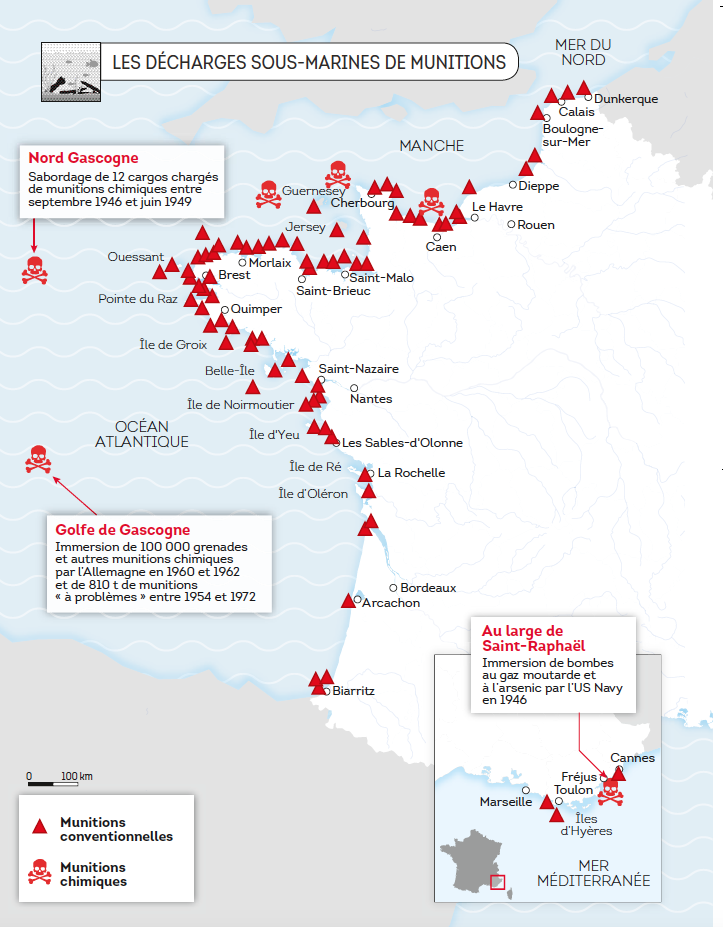

Pas simple de s’y retrouver. D’autant plus que « les inventaires sont incomplets, observe Charlotte Nithart. Beaucoup d’épaves anciennes, ou gisant en grandes profondeurs, ou bien loin des côtes n’ont jamais été investiguées. » Robin des Bois en recense, ainsi que les déchetteries sous-marines de munitions, dans un chapitre de son Atlas de la France toxique. Ce qui est sûr, c’est qu’aucune zone au large des littoraux Atlantique et Méditerranéen n’est épargnée par les épaves dangereuses. Et que les eaux bretonnes et la Manche en concentrent beaucoup.

« On arrive à un stade critique où les épaves risquent de laisser échapper ce qu’elles contiennent encore »

Pendant les Première et Seconde guerres mondiales, de nombreux bateaux chargés de munitions ou de gaz ont été coulés. À la fin des conflits, en France comme partout ailleurs, d’autres ont volontairement été immergés, comme on glisserait la poussière sous le paillasson. « Après guerre, il y a eu une intense activité de ferraillage de ces épaves, tant officielle qu’officieuse, raconte Michel L’Hour. Puis elles ont été délaissées, jusqu’à ce qu’on les redécouvre comme constituant une partie de notre histoire. » Le temps et la corrosion, eux, ne les ont pas oubliées. « Ces navires sont métalliques, rappelle Charlotte Nithart. Sachant que la vitesse de corrosion est en moyenne d’un millimètre par an, on arrive à un stade critique où les épaves risquent de laisser échapper ce qu’elles contiennent encore. »

On pourrait croire que les épaves qui gisent à ces grandes profondeurs peu oxygénées seraient davantage épargnées. C’est sans compter la présence dans ces endroits de la bactérie halomonas titanicae « qui mange le métal », indique Michel L’Hour. Et « les bateaux de guerre utilisaient souvent un carburant pire que le mazout, à base de résidus de charbon », ajoute Jean-Paul Hennequin, président de l’association maritime Mor Glaz. En 2018, la diffusion de Menaces en mer du Nord, un documentaire de Jacques Lœuille sur les épaves polluantes des guerres, provoque des émois et plusieurs questions parlementaires adressées au ministère de la Transition écologique et solidaire. Les réponses restent vagues. À nos questions dans le cadre de cet article, le ministère n’a pas répondu.

Des immersions de munitions jusqu’en 2003

Le pétrole n’est pas la seule menace pour la biodiversité marine. Les munitions aux enveloppes métalliques qui se corrodent et les champs de mines sous-marins sont de potentielles bombes toxiques. « Au lendemain des guerres, des quantités considérables de munitions non utilisées ont été immergées dans l’urgence par les belligérants », rapporte Éric Lavault, porte-parole de la Marine nationale. En mer du Nord et en Baltique, les munitions ont été immergées à faible profondeur. Le Shom et l’Ospar tiennent une cartographie des sites « connus ». Mais au gré des tempêtes et des fortes marées, les munitions se déplacent.

Les risques que font peser ces armes immergées sont « difficiles à évaluer », de l’aveu même de la Marine nationale. « Faute d’études scientifiques précises sur leur état de détérioration. » Régulièrement, des pêcheurs remontent des obus dans leurs filets. Ils les remettent alors à l’eau, notent la position et préviennent les démineurs de la Marine.

- Carte des décharges sous-marines de munitions issues de l’Atlas de la France toxique, réalisé par l’association Robin des bois en 2016 (Ed. Arthaud).

Paradoxalement, de 1996 à 2003, la Marine a continué à immerger volontairement et régulièrement des munitions périmées dont elle ne savait que faire à terre. « On a immergé les parties explosives des munitions, désolidarisées des détonateurs, conditionnées dans du métal et du béton », détaille Éric Lavault. D’abord dans la fosse d’Ouessant, puis dans le golfe de Gascogne. En 2003, la Marine a mis fin « définitivement » à cette pratique. Elle aurait le loisir de faire machine arrière, puisque l’article L. 218-58 du code de l’environnement (!) l’y autorise toujours, à titre exceptionnel.

La calamité des bateaux poubelles

Après les guerres mondiales, ce sont des cargos, pétroliers et chimiquiers naufragés qui sont venus agrandir les décharges sous-marines. « C’est la problématique des bateaux pourris qu’on laisse naviguer sur les mers », déplore Jean-Paul Hennequin. Avec son association Mor Glaz, il a réussi à sortir de la circulation et envoyer à la déconstruction des dizaines de bateaux.

Pourtant, des lois existent : l’obligation de contrôles dans les ports pour s’assurer que les navires sont aux normes, la responsabilité de l’armateur en cas de pollution, la hausse de la surveillance du trafic maritime pour réduire le risque de collisions. Mais la pression économique qui pèse sur ce trafic et les ports les fait régulièrement passer au second plan. « Si l’on ne veut pas continuer à rester spectateurs de ces désastres, il faut réfléchir à des techniques en amont », poursuit Jean-Paul Hennequin. Il cite le « système FOR » développé par l’entreprise française JLMD Ecologic groupe : « Dès la construction du navire, on l’équipe d’un ensemble de tuyaux et vannes qui permettent de récupérer les carburants en cas de naufrage. Quelques armateurs commencent à en équiper leurs bateaux. »

Des poissons potentiellement contaminés

Désormais, sur les côtes françaises, rares sont les années sans oiseaux englués dans le mazout et galettes d’hydrocarbures issues d’épaves qui suintent. Ces marées noires perlées et différées dégradent bel et bien la faune et la flore des fonds marins et de l’estran. Au Danemark, au fil des années, près de 400 pêcheurs de l’île de Bornholm ont été grièvement brûlés par des bombes chimiques rapportées dans leurs chaluts. En France, les pêcheurs aussi sont en première ligne. Des accidents isolés ont été recensés, mais pas de cette ampleur.

« J’espère qu’il ne faudra pas attendre qu’il y ait des morts pour agir, s’inquiète Michel L’Hour. On sait que les pêcheurs, grâce au GPS, rasent les épaves, qui sont des nids à poissons. » Que se passe-t-il si les poissons mangent du mercure, de l’arsenic ou de l’ypérite ? « Une contamination chimique de la chaîne alimentaire. Une perte de confiance des consommateurs dans le poisson », poursuit-il. Pour Charlotte Nithart, il ne faut plus seulement évaluer une pollution à l’aune de ce qui échoue sur la plage, mais en fonction des impacts sur les écosystèmes et les chaînes alimentaires : « On manque cruellement de prélèvements et d’études biologiques des abords des épaves et des dépôts de munitions. »

« On neutralise en moyenne 2000 engins explosifs chaque année, soit quasiment 40 par semaine »

Au quotidien, c’est la Marine nationale qui est chargée de surveiller les épaves grâce à « des moyens satellitaires, aériens, nautiques et terrestres », énumère Éric Lavault : « Les sémaphores surveillent les épaves visibles des côtes et signalent toute irisation suspecte. »En réalité, vu la masse d’épaves, leur localisation souvent inconnue et les faibles moyens attribués à cette tâche, l’action de la Marine ne peut être qu’une réaction à des pollutions très visibles. Une unité spécialisée intervient : le centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (Ceppol). C’est elle qui colmate régulièrement l’épave du Peter Sif ou qui a pompé 22 tonnes de mazout de la frégate Laplace au large de Côtes-d’Armor, en 2009. « Ces interventions sont très régulières, poursuit le porte-parole. D’abord des plongeurs ou des robots réalisent une expertise avec des caméras, pour évaluer la fuite et le mode opératoire. Puis ils agissent : pompage, colmatage avec des plaques ou des bouchons, consolidation avec des ciments et colles spéciales. » Combien d’épaves font actuellement l’objet d’un suivi ? « Cinq en Manche. Sûrement quelques autres en Méditerranée. »