Pendant le confinement, médias et réseaux sociaux se sont largement fait l’écho du retour des animaux sauvages dans nos villes. Les citadins s’émerveillaient d’entendre le chant des oiseaux ou d’observer, à la nuit tombée, le passage d’un renard ou d’un sanglier en pleine rue.

Enfermés dans leur appartement, souvent déconnectés de leur environnement naturel, ils laissaient la place à une faune soudain curieuse de ces lieux désertés. Ce retour de la nature fut très bref et si la vie s’est avérée temporairement plus facile pour quelques canards, le confinement n’a pas eu d’impact sur l’érosion de la biodiversité. Comment réagit notre environnement – la faune comme la végétation – quand l’homme se fait moins présent ?

L’étude de l’impact environnemental des épidémies passées, en particulier la peste du XIVe siècle qui fit plusieurs millions de morts en Europe (plus du tiers de la population !), livre des informations intéressantes. Si les récits historiques témoignent rarement du retour de la faune sauvage, ils évoquent parfois l’extension de l’espace forestier. Dans certaines régions d’Europe, les études paléoenvironnementales confirment le retour triomphant de la forêt au détriment des terres agricoles.

Pluie polliniques passées et palynologues

Parmi ces études paléoenvironnementales prend place une discipline peu connue du grand public, la palynologie, du grec « palunein », saupoudrer, et de « palè », la farine. Le palynologue est spécialiste d’une poudre très légère qui s’envole dès le printemps et nous fait parfois éternuer, le pollen.

Les grains de pollen, très prosaïquement, sont les gamétophytes mâles des plantes à fleurs, c’est-à-dire qu’ils transportent les gamètes qui serviront à féconder l’ovule d’une plante. Quand les grains de pollen quittent en grand nombre leur étamine, portés par le vent ou un insecte, ils manquent parfois à leur mission reproductrice et atterrissent dans une tourbière ou un lac. Rapidement enfouis dans le sédiment, les petits grains de pollen, un peu à la manière de coquilles vides, se conserveront plusieurs milliers d’années.

Munis d’un carottier, les palynologues effectuent des forages dans ces archives sédimentaires plurimillénaires. Un échantillonnage régulier et l’extraction du pollen permettront au palynologue d’observer au microscope les pluies polliniques passées.

Chaque espèce végétale produit un grain de pollen morphologiquement différent et donc, déterminer un grain de pollen revient à identifier la plante qui l’a produit. Avec l’aide de méthode de datation comme celle du radiocarbone, le palynologue parvient à reconstituer l’évolution de la végétation, parfois depuis plusieurs dizaines de milliers d’années. Cette dynamique végétale est étroitement liée aux fluctuations climatiques et, depuis l’apparition de l’agriculture il y a près de 7000 ans en France, aux activités humaines. Les écosystèmes dominants étaient, à de rares exceptions, largement forestiers. Les pratiques agropastorales ont favorisé le développement d’une flore adaptée des milieux défrichés qu’ils soient cultivés, pâturés ou parcourus par l’homme.

Ce qui précède la crise épidémique médiévale

Pour bien comprendre ce qui se passe au XIVe siècle, il faut prendre un peu de recul et observer le déroulement des évènements au moins depuis l’an mil. À cette époque, la Terre vit une phase naturelle d’amélioration climatique et la démographie s’accroît de manière significative. Les dernières régions peu fréquentées par l’homme sont colonisées.

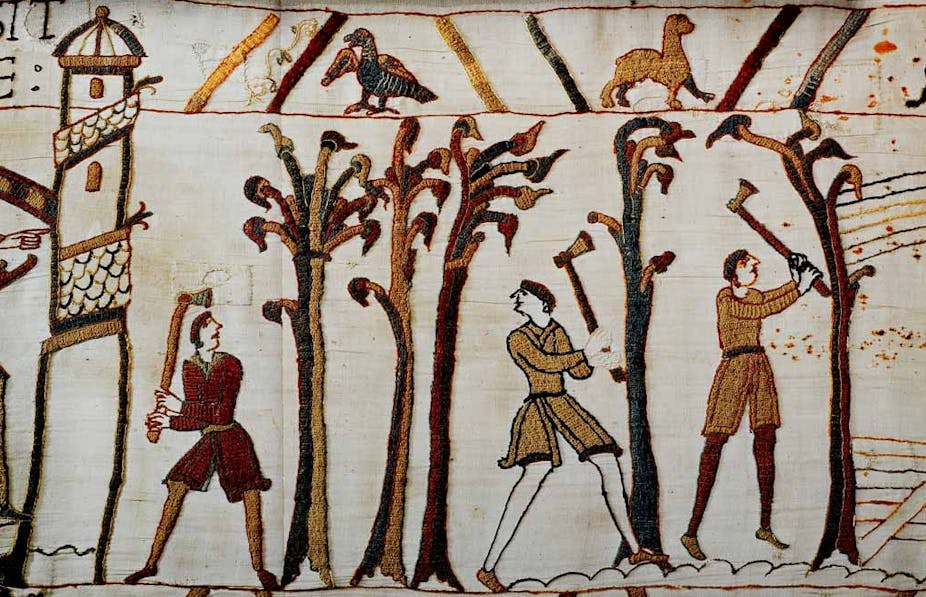

Monastères et seigneurs ouvrent les forêts. La navigation s’améliore. Les échanges commerciaux s’intensifient. Erik-le-Rouge s’installe au Groenland et son fils Leif Erickson touche les côtes de l’Amérique. Les zones forestières qui avaient jusque-là échappé à l’extension des zones agricoles sont éradiquées pour laisser place à ce que nos voisins anglo-saxons nomment un « cultural landscape » ou paysage culturel, façonné par l’Homme.

À l’aube du XIVe siècle, s’observe en maint endroit une surexploitation du milieu forestier ; les cultures de céréales ont été étendues au détriment de l’élevage et donc de l’approvisionnement en fumier pour enrichir les sols. Quand Yersina pestis, le bacille de la peste, arrive d’Asie en 1347, la population nombreuse est moins bien nourrie. Le contexte économique est peu brillant. Les conflits armés sont légion. De plus, la population doit s’adapter au changement climatique en cours, celui du Petit Âge glaciaire, dont les prémices marquent le XIVe siècle. Tous les éléments sont réunis pour transformer la peste en une catastrophe qui décimera la population européenne.

Quand la forêt revient…

L’histoire des activités agropastorales telle que la décrivent les données polliniques est faite d’une longue suite d’emprises et de déprises agricoles. Tantôt les activités humaines prennent leur essor au détriment de l’espace forestier, tantôt elles déclinent et c’est la forêt qui prend le dessus, à la manière d’une longue lutte entre l’homme et la forêt.

L’épidémie qui dure de 1347 à 1352 est particulièrement visible dans les données polliniques. Les villes et des villages sont décimés par l’épidémie. Les animaux ont-ils erré dans ces lieux désertés ? Sans doute, mais ce que capte le palynologue, c’est l’étape suivante, qui durera plus d’un siècle, à savoir une reconquête forestière des terres agricoles abandonnées faute de bras, des arbustes d’abord puis des grands arbres. Ce retour de la forêt a été observé partout en Europe, jusqu’en Islande (bien plus forestière avant l’arrivée des norrois). Cette régénération aurait même eu un impact sur la teneur en CO2 de l’atmosphère : la forêt régénérée a joué son rôle de séquestration du carbone faisant ainsi chuter la quantité de CO2, un gaz à effet de serre. Selon certains climatologues, les émissions de gaz à effet de serre se sont accentuées de manière anormale dès que l’homme a commencé à couper les arbres et chaque épisode important de reforestation est visible sur la teneur en gaz carbonique.

Un monde d’après meilleur ?

Le monde d’après 1352 ne fut pas meilleur. La guerre de 100 ans sévissait toujours. La reprise économique et démographique utilisa rapidement cette forêt nouvelle aux profits des industries, très gourmandes en bois (verreries, métallurgie, fours à chaux…). Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour percevoir une prise de conscience de l’état très dégradé de la forêt française. Elle a depuis presque doublé sa surface (30 %), mais reste néanmoins fragilisée par le changement climatique et les maladies ; à l’échelle mondiale la démographie galopante, les défrichements, l’exploitation du bois et l’agriculture intensive, réduisent chaque jour davantage l’espace forestier.

Les leçons à tirer de ce dramatique épisode historique sont multiples. Comme le montre la crise médiévale, une catastrophe arrive rarement seule : croissance démographique, bouleversement des écosystèmes, surexploitation environnementale, changement climatique et émergences de nouveaux virus/bactéries sont autant d’éléments convergents que l’on retrouve fréquemment au cours de l’histoire.

À ceci s’ajoute aujourd’hui une déconnexion de plus en plus importante entre l’homme et son environnement, une confiance affirmée en la technologie… et une mémoire très courte du passé de l’homme comme de son environnement. Le retour des animaux pendant le confinement n’était sans doute que la première étape d’un phénomène qui fut observable au cours d’autres épidémies bien plus mortelles que celle de la Covid-19. Actuellement, une reforestation parait peu probable, mais notre situation écologique laisse présager l’essor de bien d’autres maladies