COMMÉMORATION. Les conditions dans lesquelles s’est faite l’abolition de l’esclavage font persister un sentiment de non-respect que d’aucuns voudraient éteindre.

LE POINT.

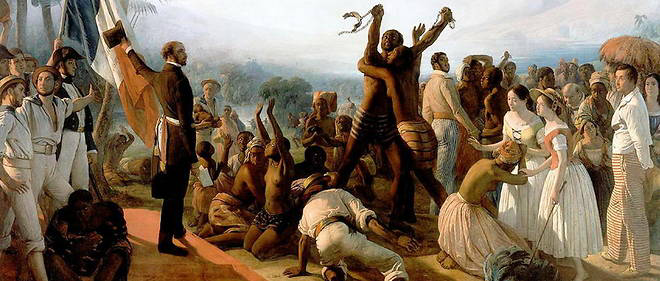

« L’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848 ». Peinture de François-Auguste Biard (1799-1882). Les conditions de l’abolition portent en elles les germes des problèmes actuels autour de la question des réparations.

© François-Auguste Biard/DR

Par Viviane Forson

Faut-il accorder des réparations pour l’esclavage ? Alors que ce lundi 10 mai, la France marque le vingtième anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, la réparation « politique et mémorielle » a gagné du terrain, prenant le pas sur le volet financier qui reste, lui, difficile à appréhender encore aujourd’hui. Pour comprendre, il faut bien souvent remonter le cours de l’histoire, et le cas de la France est loin d’être isolé.

Saviez-vous qu’en 1848 au moment de l’abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires, et ce, afin de compenser les pertes économiques engendrées par la fin de l’esclavage. Pas moins de 250 000 personnes ont été libérées dans les colonies d’Amérique, de Saint-Louis du Sénégal, de Madagascar et de La Réunion. Au XIXe siècle, le fait de posséder des esclaves dans le cadre légal de cette époque obligeait l’État à vous indemniser au cas où ces derniers seraient émancipés. Malgré les débats houleux qui ont agité cette période, il était difficile de remettre en cause ce système par lequel beaucoup réinvestissaient par l’achat de biens dans l’économie du pays. Comment demander des comptes à ceux-là ? Dès le départ, donc, il ne s’est pas agi d’une abolition juste.

Le président Jacques Chirac salue la députée de Guyane Christiane Taubira lors d’une réception en l’honneur du Comité pour la mémoire de l’esclavage, le 30 janvier 2006 au palais de l’Élysée.

© PATRICK KOVARIK / AFP

La question de la réparation relancée

Une des questions relancées ces dernières années par plusieurs associations est celle des réparations, et notamment de l’indemnisation des descendants d’esclaves. Parmi les revendications : au-delà de l’aspect financier ou monétaire, des pistes de solutions ont été avancées comme la mise en place d’une meilleure politique de codéveloppement avec les pays africains victimes de la traite, d’autres sur la nécessité de débloquer des bourses et bien d’autres.

De l’autre côté de l’Atlantique, le débat a été plus vif, aux États-Unis, où la question des réparations a été débattue au Congrès dès 1865. Lors de la guerre de Sécession, les États confédérés avaient promis à chaque esclave noir libéré « 40 acres et une mule ». Soit 16 hectares de terre à cultiver et une mule pour traîner une charrue. Une promesse restée lettre morte. Et loin d’avoir obtenu une liberté totale des Noirs américains, l’abolition de l’esclavage a été immédiatement suivie par la mise en place des lois Jim Crow et ses dérives racistes jusqu’au milieu des années 1960.

Plus récemment, le mouvement Black Lives Matter a réveillé le débat. La législation, dont une première version avait été rédigée il y a près de trente ans, est redevenue centrale depuis la mort de plusieurs Afro-Américains lors d’interventions policières. Il a poussé les États-Unis à se pencher davantage sur leur passé esclavagiste et sur les multiples discriminations subies par la minorité noire, laquelle constitue près de 13 % de la population. La question des compensations avait été évoquée par plusieurs candidats à la primaire démocrate de 2020 dans le débat plus large sur les inégalités raciales et les différences de revenus.

Un projet de loi adopté aux États-Unis

Et aujourd’hui, de nombreux observateurs se réjouissent de voir une commission du Congrès américain adopter la semaine dernière, plus précisément jeudi 6 mai un projet de loi portant le principe d’une compensation financière pour réparer les méfaits de l’esclavage aux États-Unis. Un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. Concrètement, ce projet de loi prévoit la création d’une commission d’experts qui serait chargée de faire des propositions sur l’indemnisation par le gouvernement des descendants des quelque 4 millions d’Africains amenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865, date de l’abolition de l’esclavage.

Sujet transversal ayant touché tous les continents, l’esclavage fait se rencontrer des personnalités importantes autour des droits humains et civiques. Ici, Christiane Taubira et Jesse Jackson au jardin du Luxembourg à Paris le 10 mai 2016 lors de la cérémonie dédiée à l’abolition de l’esclavage.

© PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

Malgré les avancées de la lutte pour leurs droits civiques dans les années 1960, les Afro-Américains sont toujours moins diplômés, ont une couverture sociale moins bonne et vivent moins longtemps que les Blancs. Ils sont aussi incarcérés de manière disproportionnée par rapport au reste de la population américaine. En 2019, le revenu médian annuel d’un foyer noir était de 43 771 dollars, contre 71 664 dollars pour un foyer blanc, selon des statistiques officielles.

Des propositions attendues de la part d’experts

Un groupe de treize experts devra ainsi faire des propositions de compensations « pour l’institution de l’esclavage et [les] discriminations raciales et économiques contre les Afro-Américains ». Ces experts doivent faire des recommandations sur la façon de calculer cette indemnisation, la forme qu’elle devra prendre et qui seront les personnes éligibles.

Avant une décision au niveau fédéral, la question des réparations a déjà été abordée au niveau local. La petite ville d’Evanston, près de Chicago, est devenue en mars la première à décider d’indemniser ses habitants noirs à hauteur de 10 millions de dollars sur les dix prochaines années. Les habitants correspondant aux critères recevront 25 000 dollars chacun pour financer leur crédit immobilier ou la rénovation de leurs logements. Et en 2019, les étudiants de la prestigieuse université Georgetown, à Washington, avaient approuvé symboliquement la création d’un fonds au profit des descendants d’esclaves vendus au XIXe siècle par les jésuites ayant créé l’établissement.

Où en est-on en France ?

Soulevée dès l’abolition définitive de l’esclavage en 1848 en France, la question de la réparation financière ne se concrétise que pour les propriétaires d’esclaves qui sont alors indemnisés au titre du préjudice subi. Des faits « absolument choquants » pour le président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage Jean-Marc Ayrault. Il n’en reste pas moins que le débat sur la réparation matérielle « est évidemment complexe » et « doit être mené sereinement, ce qui n’est forcément pas facile », ajoute l’ancien Premier ministre socialiste.

Le 10 mai 2007 : les présidents Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, le ministre de l’Intérieur de l’époque François Baroin, le président du Sénat de l’époque Christian Poncelet, Renaud Donnedieu de Vabres et la députée Christiane Taubira, lors de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.

© THOMAS COEX / AFP

Comment en effet identifier les descendants d’esclaves ? Qui serait éligible à ces réparations financières ? Quelle forme prendraient-elles ? Et quel mode de calcul retenir ?

« Il y a un débat sur la moralité même de demander une réparation financière de l’indemnité versée aux propriétaires d’esclaves qui reposait sur une évaluation du corps d’esclave », relève Myriam Cottias directrice de recherche au CNRS et coordinatrice du projet « Repairs » consacré à la question des réparations et des indemnités au titre de l’esclavage. « On ne peut pas demander le remboursement d’une indemnité qui reposait sur un crime contre l’humanité », a-t-elle souligné auprès de nos confrères de l’Agence France-Presse.

Le projet « Repairs » vient apporter un nouvel éclairage au débat. Il est le fruit du travail minutieux des chercheurs et chercheuses qui ont construit une base de données et un moteur de recherche qui doivent permettre au public d’avoir des éléments précis sur les indemnités touchées par les propriétaires d’esclaves français. En bref, tout un chacun peut désormais savoir qui parmi ses ancêtres étaient des propriétaires d’esclaves. Reste à savoir si cet outil aura une utilité sur cette épineuse question.

Le débat toujours d’actualité au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, un tel projet a déjà vu le jour alors que le rôle de l’esclavage dans les fondations de l’économie britannique moderne fait encore débat au Royaume-Uni, certains chercheurs le minimisant et niant qu’il ait contribué au financement de la Révolution industrielle, et affirmant qu’il a surtout profité à des individus particuliers. D’autres jugent la traite des esclaves comme capitale dans la construction des bases de l’économie britannique moderne, en ayant stimulé son industrie financière, son commerce international, sa production industrielle, etc. Après l’abolition de l’esclavage au Royaume-Uni en 1833, des réparations ont été versées… aux milliers de propriétaires d’esclaves directs ou indirects pour les dédommager de la perte de leur « propriété », pour au total quelque 20 millions de livres de l’époque, une somme colossale.

À la suite de la publication d’une base de données de l’université UCL exposant les liens de certains de leurs dirigeants avec le commerce des esclaves, plusieurs organisations britanniques de premier plan ont présenté leurs excuses, comme l’Église anglicane, la Banque d’Angleterre, les pubs Greene King, ou le marché de l’assurance Lloyds of London, qui assurait les navires esclavagistes.

Klas Ronnback, professeur d’économie à la Gothenburg University, estime dans une étude de 2018 que, dès 1800, le commerce triangulaire rapportait 5,7 % du produit intérieur brut britannique, et plus de 11 % en comptant toutes les activités économiques découlant du trafic des esclaves.

Aujourd’hui, ce sont les réparations de descendants de victimes de l’esclavage qui sont débattues. Certains s’y opposent, arguant que les descendants sont impossibles à identifier ou que les organisations contemporaines ne sont pas responsables de ce qui s’est passé il y a 200 ans. Greene King ou Lloyds of London se sont notamment engagés à des versements « importants » dans des associations et organismes de soutien aux communautés noires et minorités ethniques et à œuvrer en faveur de la diversité raciale dans leurs effectifs.

Un débat délicat en France

Pour Maboula Soumahoro, maîtresse de conférences à l’université de Tours, et cofondatrice de l’association Black History Month, « ça avance, oui, mais pas suffisamment vite, ça va prendre un siècle, à ce rythme ! ». « Il y a encore un très gros malaise en France face à cette période de l’Histoire », poursuit-elle. « Quand on compare avec le Musée national d’histoire et de la culture afro-américaine de Washington et la mise en place d’une commission au Congrès américain chargée de se pencher sur la question des réparations financières… on n’en est définitivement pas encore là. »

Jean-Marc Ayrault est président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

© LOIC VENANCE / AFP

Casse-tête juridique et généalogique, la question de la réparation matérielle divise jusque dans les rangs des associations et descendants d’esclaves. D’un côté, le Conseil représentatif des associations noires de France (Cran) qui a multiplié les procédures judiciaires ces dernières années. De l’autre, le Comité de la marche du 23 mai 1998 et d’autres associations de descendants d’esclaves qui estiment que les « souffrances de leurs aïeux » ne sont en aucun cas « monnayables ».

La classe politique marche, elle, sur des œufs et s’en tient pour la quasi-majorité aux propos du poète martiniquais Aimé Césaire selon lequel « il n’y a pas de réparation possible pour quelque chose d’irréparable et qui n’est pas quantifiable ». « La seule dette qui doit être réglée » aux descendants d’esclaves « c’est de faire avancer l’humanité », soulignait François Hollande en 2015. L’actuel chef de l’État, Emmanuel Macron ne s’est pas exprimé officiellement sur la question, préférant mettre l’accent sur le volet mémoriel.

Quid de la question aux Caraïbes ?

Ailleurs, la Communauté des Caraïbes (Caricom), bloc de quinze pays des Caraïbes, a instauré une commission en 2013 qui vise à « établir les arguments moraux, éthiques et juridiques en faveur du paiement de réparations ». Ces pays sont fortement concernés. À plus forte raison, Saint-Domingue qui proclame son indépendance de la France en 1804, après une rébellion victorieuse des esclaves menée par Toussaint Louverture et prend le nom d’Haïti. Menacée par les troupes de Napoléon, l’île est obligée, en échange, de garantir une compensation en faveur des anciens maîtres.

Le cas emblématique de Haïti

La colonie de Saint-Domingue, qui se situait sur l’île d’Hispaniola, dans les Caraïbes, produisait alors 80 % du sucre français, lui assurant une balance commerciale positive. Les indemnités ont été évaluées à 21 milliards de dollars. Mais Haïti n’a pas les moyens et se tourne vers un consortium de banquiers français, qui lui prête l’argent moyennant un taux d’intérêt élevé. L’île se retrouve avec une dette faramineuse remboursée à son ancien maître colonial jusque dans les années 1950. Cette dette a longtemps plombé le développement de l’île, pourtant première nation noire du monde.

Spécialiste des inégalités, directeur de recherche à l’EHESS, Thomas Piketty s’est intéressé au sujet de l’esclavage dans Capital et Idéologie, paru en 2019. « Depuis que la question a émergé, on répond que l’affaire est trop ancienne. Cet argument me semble à la limite de la malhonnêteté intellectuelle. Des réparations ont été données pour les spoliations aussi anciennes », a-t-il déclaré dans un entretien à L’Obs. Quant à la si préoccupante question du mode de calcul, Thomas Piketty a répondu qu’« il n’y a pas de formule parfaite, il faut faire confiance à la délibération démocratique » mais « puisque la France avait imposé à Haïti un tribut équivalent à trois années de production, on pourrait partir de cette base. Trois ans du PIB actuel d’Haïti, c’est 30 milliards d’euros. Je pense que la France devrait verser 30 milliards à Haïti. »

Et l’Afrique ?

Plusieurs États africains ont également lancé des appels en faveur de compensations. Une Commission africaine pour la vérité, concernant la réparation et la rapatriation, a estimé en 1999 que le continent devrait recevoir 777 000 milliards de dollars de ses anciens colonisateurs occidentaux (États-Unis d’Amérique et Europe de l’Ouest). Un ultimatum de cinq ans avait été fixé pour le versement de cette somme. « Nous sommes le seul groupe à ne pas avoir reçu de réparations. Le peuple juif a reçu des réparations. Les Amérindiens ont reçu des réparations », dénonçait à l’époque la Ghanéenne Debra Kofie. Plus de vingt ans plus tard, aucune somme n’a été versée et, surtout, ces revendications semblent avoir disparu des agendas officiels des institutions panafricaines.

En revanche, le silence a toujours dominé autour des réparations par les pays qui ont participé à la traite arabo-musulmane qui a eu lieu du VIIe au XXe siècle, soit treize siècles. On estime qu’entre 8 et 17 millions de personnes ont été déportées par les négriers musulmans entre 650 et 1920, selon l’historien américain Ralph Austen. L’anthropologue sénégalais Tidiane N’Diaye estime que nombreux sont ceux qui souhaiteraient la voir recouverte à jamais du voile de l’oubli, souvent au nom d’une certaine solidarité religieuse, voire idéologique.

Pourquoi la question évolue-t-elle malgré tout ?

Concrètement, les partisans des réparations s’appuient sur des décisions similaires qui ont été prises dans le passé concernant des situations identiques. L’Allemagne a, par exemple, versé plus de 80 milliards de dollars aux victimes juives du régime nazi à la suite de la commission Mattéoli créée en 1999. De grandes entreprises allemandes ont également versé des compensations aux descendants des victimes de l’Holocauste. Aux États-Unis, le gouvernement a fini par indemniser financièrement de 20 000 dollars par personne plus de 82 000 Nippo-Américains qui avaient été emprisonnés pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Ce débat est interminable parce que le crime en soi est irréparable, que personne ne peut ramener les vies perdues ni rembourser les générations de travail gratuit, donc pas de vanité : il n’y a personne sur terre qui soit capable de réparer ce crime-là », juge, Christiane Taubira dans un entretien à l’AFP, paru dimanche 9 mai. « Personne n’a de légitimité pour esquiver le sujet de la réparation. On ne peut pas continuer à dire qu’il n’y a pas de sujet, c’est insupportable cette dénégation », a-t-elle soulevé, se remémorant que, il y a vingt ans, elle y avait pensé en introduisant, dans le projet de loi reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’humanité, la création d’une commission chargée « de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime ». Cet article a été retiré de la loi validée le 10 mai 2001.